« Mon père était un tueur. À sa mort, il m'a laissé une lettre de tueur. je n'ai pas encore le courage de l'ouvrir, de peur qu'elle m'explose à la figure. »

S’il n’est pas facile d’être le fils de Jim, ce tueur, il ne devait pas être facile d’être Jim, ce tueur. Une « chose » rampait en lui, qui rampe peut-être chez Thierry, son fils … Cette « chose », une bête qu’il importait de tuer ? Jim était un chasseur, avant de devenir un tueur. Chabrol a titré un de ses films, Que la bête meure. Un film inspiré d’un roman américain, The Bust must die. Le titre de ce roman est lui-même inspiré d’un passage de Paroles de Qohélet, 3,19. Nous en donnons ici la traduction faite par Marie Borel, Jacques Roubaud et Jean L’Hour. (La Bible, Nouvelle traduction, aux éditions Bayard.)

Le destin des fils de l’homme/celui des bêtes/est le même/l’un meurt comme l’autre/Il n’y a qu’un souffle pour tous /L’homme n’a rien que n’a la bête/Hével hével/Tout est vent

Patrick Pécherot a titré son dernier roman qui évoque la guerre d’Algérie, Hével… Toujours dans Paroles de Qohélet :

Un temps pour tuer/un temps pour guérir/un temps pour détruire/un temps pour bâtir/ Un temps pour pleurer/un temps pour rire/un temps pour le deuil/un temps pour danser

Un travail de mémoire

En fin de son roman très autobiographique, Thierry Crouzet écrit : « J’ai entrepris ce travail de mémoire pour briser mon hérédité et je ne fais que la renforcer. Au lieu de la maudire, je la célèbre, et plus je m’horripile plus je jouis de nos perspectives éclatantes. Il doit y avoir en nous un fond puissant de perversion. Nous goûtons mieux la beauté que nous sommes capables de nous abaisser à commettre des actes insoutenables pour notre morale. » La veille, son fils lui a fait « péter les plombs » et il lui a donné deux baffes, vite regrettées.

« La violence des coups ne s’était pas séparée de ma main que je m’effondrais, horrifié par cette chose qui rampait en Jim et qui rampe en moi et aussi en mon fils, parce que je l’ai lu dans ses yeux quand il s’est dirigé vers moi avant que je ne le frappe. »

Jim, c’est le nom de guerre du père de Thierry Crouzet. Il lui a été donné dans les premiers jours de son arrivée en Algérie, alors en guerre. « - Après le baptême du feu, c’est la tradition. Pourquoi pas Jim ? On dit des Jim qu’ils portent le feu, l’ardeur et l’élan. Ça te va bien. »

Jim a accueilli « ce nouveau nom comme la preuve qu’il n’est plus le même. Sa mère aussi ne le reconnaîtrait pas. Il est devenu Jim, il s’est dédoublé, il a absorbé une partie de l’identité de l’homme qu’il a tué pour se métamorphoser en un troisième, en un porteur de deuil, un assassin. »

Il y a bien, dans ce roman autobiographique, l’idée d’une absorption inconscience de tout ou partie de cet « autre », ami ou ennemi. L’image d’un emboitement, également, comme celui des poupées russes. L’arrière-grand-père, le grand-père, Jim, Thierry… « une généalogie guerrière qui remonte au début du dix-neuvième siècle. »

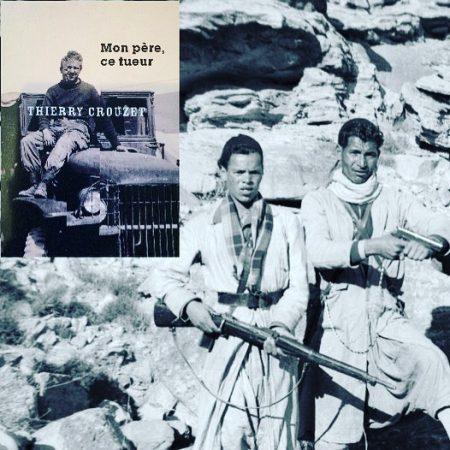

Mon père, ce tueur

Le titre est violent. Comment vivre en étant contraint d’accoler le mot tueur au mot père ? C’est à cette question à risques que Thierry Crouzet cherche une, ou des réponses. Déjà, nommer une réalité, dans un récit plein d’humanité malgré les violences qui y sont décrites. « Mon père était un tueur. À sa mort, il m’a laissé une lettre de tueur. Je n’ai pas encore le courage de l’ouvrir, de peur qu’elle m’explose à la figure. » La réalité étant dite, gravée sur le marbre du papier, le narrateur/fils/témoin s’est glissé dans la peau de Jim, il a endossé la peau de son père, il a vécu, le temps de l’écriture, dans la peau d’un tueur.

L’un était-il bien l’autre ? Il a entrepris un voyage dans sa propre histoire marquée par la peur – enfant, il glissait une chaise sous la poignée de sa porte, afin que son père ne puisse pas entrer dans sa chambre – il a entrepris un voyage dans cette Algérie en guerre, marquée par des horreurs commises des deux côtés. Les égorgements, les attentats, les tortures, les viols, la haine qui s’alimente des attentats, des tortures, des viols… Il a entrepris un voyage dans les sentiments de Jim. Dans ses peurs, dans ses colères, dans ses impuissances peut-être des lâchetés, dans ses amours…

Qui étaient ces hommes réunis dans un même corps ?

Qu’est-ce que son père, qu’est-ce que Jim, fichait, fichaient là, en Algérie ? Qui était cet homme ? Qui étaient ces hommes réunis dans un même corps ? Jim apparait par petites touches successives. Un tueur, un amoureux d’une femme, un amoureux de la nature, un homme qui « n’est pas dupe. […] Il accepte d’aller faire la guerre mais en refuse les justifications. »

Un homme que la torture révulsait

Jim a dû garder Amar, un prisonnier. Il sympathise avec lui.

« - J’ai été enrôlé de force, raconte Amar dans un français parfait. Une nuit, des fellaghas ont débarqué chez moi. Ils ne m’ont pas laissé le choix.

- À moi non plus, ils ne m’ont pas laissé le choix, lui répond Jim.

Amar l’interroge sur la France, sa vie, ses copines, ses rêves. Il finit par lui dire que, sans cette guerre, ils auraient pu être amis.

Jim secoue la tête. Amar insiste :

- Laisse-moi partir. Retourne chez toi.

Jim ne rêverait pas mieux, mais il se garde de l’avouer. Il a reçu l’ordre de ne jamais sympathiser avec les prisonniers : “ Si tu leur tournes le dos, ils t’égorgeront. ” »

Quand les barbouzes du Deuxième Bureau arrivent et arrachent Amar à Jim « Les cris de souffrance retentissent immédiatement. Jim se couvre la tête avec son oreiller, mais il les entend encore. Il change de position, sans réussir à les atténuer. Au contraire, ils s’intensifient, puis s’interrompent avant de redoubler. “Laisse-moi partir.” Jim s’en veut de ne pas avoir obéi à cette prière, il en veut à tout le monde, surtout aux barbouzes impitoyables.

Il est fatigué, il ne trouve pas le sommeil, il est à bout. Il perçoit les crépitements des décharges électriques, les grincements de manivelle de la gégène. Il ressent les électrons se ruer entre ses couilles et ses tétons. […] les autres ne pipent mot, ils sont livides. De nouveaux cris, cette fois les barbouzes perdent patience. Puis des gargouillis. Le supplice de la noyade. Plus qu’une mouche pour tournoyer dans l’ombre du dortoir. C’est fini. Les femmes de sa famille ne le reverront jamais. »

Un homme que le viol révulsait

Jim est avec trois autres militaires, à la recherche d’un fellagha. Ils pensent le trouver dans sa modeste cahute. L’homme n’est pas là, sa femme et ses filles si. L’un des militaires n’hésite pas. Le viol est une arme de guerre, c’est une constante dans tous les récits, passés et actuels. « Il baisse son pantalon, il s’approche de la plus jeune, la plaque contre le mur, tortille son cul tout en tentant de la pénétrer. Ses sœurs se jettent sur lui. Ça l’excite davantage. Ses deux compagnons le rejoignent, saisissant chacun une fille. Jim est paralysé. La mère le regarde avec froideur. Il tremble d’impuissance. S’il lève le petit doigt, les trois autres le flingueront et prétendront à un accident. »

En cours de son récit, Thierry Crouzet s’interroge : « Pourquoi je ne lui ressemble pas ? Pourquoi j’ai tendu ma vie vers un objectif alors que lui n’en avait d’autre que de vivre dans le monde qui l’avait vu naître ? Son père lui avait tout donné : une géographie, une profession, une passion. À moi, Jim ne m’a rien légué. Il a tout gardé pour lui, et j’ai dû tout réinventer, jusqu’à mon village qui, urbanisé à outrance, ne pouvait plus être le siens. »

Un amoureux de la nuit, de la nature, de la traque…

Dans le portrait qu’en trace Thierry Crouzet, Jim fait peur, trouble, fascine et émeut. Impossible de le résumer avec les mots salauds, ou victime, ou coupable. Tueur suffit…et ne suffit pas. C’est en ça que ce roman de Thierry Crouzet fait naître des myriades de questions sans réponses…

« La nuit, tout était différent. Jim s’ouvrait aux autres. Il était dans sa cathédrale. Il en revenait illuminé, amoureux de ses compagnons. Je l’ai vu avec ses amis chasseurs, quelque chose de physique les reliait, comme s’ils avaient baisé, d’ailleurs ils rompaient souvent brutalement leur relation, comme des amants dont les corps se rejettent à force d’avoir été trop proches. »

[…]

« Pourtant que de lumière. Dans ses notes, Jim raconte sa passion dévorante pour la chasse à l’eau, ses nuits avec son père passées sur tous les étangs du littoral languedocien. […] Il s’émerveille des marais qui s’étendent à perte de vue, des cabanes en chaume sur les dunes entre la mer et l’étang de Leucate, où il finit par acheter un lopin de terre avec un mas en dure, son paradis où dès lors il passe tout son temps libre, à quelques encablures de deux îlots où il construit des affûts.

On ne nait pas tueur, on le devient

Jim, le père, est mort. « À sa mort, il m’a laissé une lettre de tueur. Je n’ai pas encore le courage de l’ouvrir, de peur qu’elle m’explose à la figure. Il a déposé l’enveloppe dans le coffre où il rangeait ses armes : des poignards, une grenade, un revolver d’ordonnance MAS 1874 ayant servi durant la guerre d’Espagne, une carabine à lunette, et surtout des fusils de chasse, des brownings pour la plupart, tous briqués, les siens comme ceux de son père, grand-père et arrière-grand-père, une généalogie guerrière qui remonte au début du dix-neuvième siècle. […] Sur l’une, il a indiqué : “1951, mon premier superposé, offert pour mes 15 ans” ».

Jim était un chasseur, élevé par un père lui-même chasseur. Il pêchait, aussi. « Il avait appris le métier avec son père, lui-même avec son père et ainsi de suite ».

[…]

« Jim aimait ces moments où le prédateur et la proie s’affrontent à armes égales, sans visage, sans humanité, livrés à une animalité ancienne, l’un jouant avec l’autre, se frôlant, se caressant, avant de s’étreindre comme deux amants qui se rencontreraient pour la première fois dans un lit et s’en échapperaient chacun de son côté à l’annonce de l’aube. L’expérience tient du sexuel et du religieux. »

C’est à cette hérédité en forme de malédiction que Thierry Crouzet a décidé d’échapper. Il n’est pas né tueur, il ne le deviendra pas. Nul appétit pour la chasse, nul appétit pour les armes, nul appétit pour la pêche. Un goût pour l’art, plutôt qu’un appétit pour la mort. Sa chasse personnelle est celle des souvenirs afin de les remettre en bon ordre, d’en neutraliser les plus nocifs. C’est aussi celle de l’Histoire, tout particulièrement celle de la guerre d’Algérie.

Avant d’ouvrir la lettre laissée par Jim, Thierry Crouzet a lu les notes laissées par son père. « En guise de thérapie narrative, il a résumé son enfance et sa guerre d’Algérie en une vingtaine de pages manuscrites sur un bloc de correspondance. Ses premier mots, placés en exergue : « Je n’ai raconté que les moments les plus terribles de mon séjour à Gabriel, trente et unième compagnie de la DBFM. J’ai eu la chance d’en revenir VIVANT. » Thierry Crouzet a consulté « des centaines de sites web, des images satellites de la frontière algéro-marocaine, de nombreux livres ». Il donne une liste de quatre textes qui lui ont été particulièrement utiles, dans l’indice bibliographique en fin de ce roman.

Ce travail de mémoire puisé dans la sienne, puisé dans celle d’autres « appelés » ou militaires de carrière, servi par une écriture puissante, très personnelle et honnête (si une écriture dite honnête veut dire quelque chose), donne un récit lui aussi puissant, personnel et sans nul doute honnête. Un récit qui peut nous faire revenir sur notre propre généalogie. De quoi et de qui sommes-nous les héritier-ères ? Qu’est-ce qu’on prend ? Qu’est-ce qu’on laisse ? On dit que dans toutes les familles, en cherchant bien, on trouve un cadavre bien planqué dans le placard, ou dans la cave... Un cadavre dont le fantôme surgit parfois au moment le plus inattendu…

En plus de ce qu’il apprend de son père en allant à la chasse avec lui, il se trouve que Jim a une sorte de don. Il tire bien, il tire juste, il entre facilement en osmose avec son environnement dont il perçoit les traces laissées par les animaux, par les hommes quand il sera en Algérie. Cela contribue à faire de lui un tireur d’élite, vite repéré par ses supérieurs, vite utilisé dans cette guerre sans merci. Une guerre dont il ne reviendra pas indemne, comme tant d’autres soldats. La guerre fera de lui un tueur. L’armée fera de lui un tueur, avec méthode.

« Ma grand-mère aurait dit : “Avant son départ, c’était un chasseur. À son retour, c’était un lion.” » […] On dit des violeurs d’enfants qu’ils ont souvent été abusés dans leur jeunesse, il en va peut-être de même pour les tueurs qui, lorsqu’ils ont tué, ne peuvent s’empêcher de recommencer. La chasse extrême comme la pratiquait Jim libère leur énergie négative. Bientôt l’odeur de la poudre et le bruit des armes se confondent à l’odeur du sang. Tirer suffit à apaiser le désir de meurtre. »

Lorsqu’il rentre de la guerre d’Algérie, l’ennemi dans la famille, c’est lui. « Ma mère montait seule au front, s’attaquant du haut de son mètre soixante à Jim, un colosse, un grand blond aux yeux bleus, larges épaules, immenses mains ; un Suédois né par erreur dans le midi de la France, fils unique de parents eux-mêmes méridionaux, qui l’avaient vénéré et lui avaient passé tous ses caprices, au pont de le transformer en une divinité toute puissante.

- Je pars ! lui a lancé ma mère pour la centième fois.

Tremblant de rage, il s’est levé, il a couru vers le garage, où il rangeait alors ses armes, avant de revenir avec son cinq coups.

-Si c’est comme ça, je vous flingue tous. »

Un lavage de cerveau méthodique

Jim est incorporé dans la marine « base navale d’Hourtin, le 16 août 1956. […] L’Algérie est aussi abstraite que l’Ouest américain où se déroulent les westerns qu’il aime voir au cinéma. Le gouvernement lui a simplement proposé d’entrer dans un film. » Un film qui tourne vite au noir. Il a d’abord droit à un lavage de cerveau. Afin de le motiver, alors qu’il est « à bord du Ville-d’Oran qui le convoie de Marseille à Alger », on le force à regarder la photo d’un « soldat français éventré, le buste rempli de sable et de cailloux »

- Tu vois ce qu’ils font, les arabes. Regarde cette autre photo. » D’autres photos suivent, toutes plus horribles les unes que les autres. Une femme, un enfant, un bébé… tous massacrés.

On va le lui marteler tout au long de son incorporation. Les arabes ne sont plus des hommes ni des femmes. Ce sont des crouilles, des ratons, des bicots, des cancrelats, des fainéants, des égorgeurs d’enfants, des violeurs de grand-mères, des adeptes du poignard dans le dos. Quant aux femmes, aux fillettes, on ne les paie pas comme on paie les femmes des bordels en ville ou celles des bordels de l’armée, on les prend, on les viole.

Il y aura aussi la vision de ces frères d’armes tués de façon abjecte, qui forgera la haine, à chaque fois un peu plus. Un engrenage infernal. « Les six hommes de la patrouille ont été dénudés et alignés côte à côte. On les a éventrés, laissant leurs tripes à l’air. On leur a coupé les couilles et on les leur à mises dans la bouche. […] La haine de Jim pour ses adversaires, pour tous ces Arabes qui les soutiennent et qui passent leurs journées à souhaiter sa mort n’a plus de limite. Scellée avec les tripes des six soldats éventrés, l’innocence qui au début de la guerre lui a servi de philosophie agnostique laisse place à un ressentiment inaltérable. […] Ils sont ainsi, les fellaghas. Ils ne font pas la guerre, ils y prennent plaisir, et pour eux elle n’aura jamais de fin. On ne peut pas arrêter un truc pareil. Cette méthode est contagieuse. »

Au début de cette horreur, une histoire d’amour pour laquelle Jeanne et Jim auraient peut-être mieux fait de se consumer, plutôt que de se soumettre

Quand il a quitté son Sud natal, Jim n’a quitté aucune petite amie, fiancée… Sur le quai, lorsqu’il arrive à Alger, « une jeune femme en jupe plissée lui offre une brioche à la fleur d’oranger. Elle est tout aussi blonde que lui. Elle doit avoir vingt ans comme lui. Leurs regards restent attachés alors que les gradés le poussent sans ménagement à s’éloigner d’elle et à grimper à l’arrière du camion. Il lui fait signe, elle lui crie :

- Jeanne, je m’appelle Jeanne. »

Le souvenir de cette jeune femme accompagne Jim jour et nuit. Il se renseigne. Elle ne vit pas à Alger. Elle semble avoir disparu.

« Jim l’athée possède un pouvoir primordial, un sixième sens de chasseur. Il perçoit les interactions invisibles : les appuis des pierres les unes sur les autres, les tensions entre les branches des arbres, les vibrations du sol traversé par les insectes fouisseurs. » […] Jim aurait aimé être avec Jeanne, percevoir entre elle et lui les mêmes flux qu’entre les choses inanimées. Il aurait aimé partager avec elle cette lumière dorée de fin septembre, et avec elle en démultiplier la puissance. Il s’en veut de rêver. Il ne s’aime que dans l’action. »

Dans le portrait de son père, ce tueur, que Thierry Crouzet peint, parfois par petites touches, parfois à grands coups de pinceaux rageurs, épouvantés, parfois avec tendresse quand même… Jim parait être un homme coupé en deux. Un poète proche de la nature dont il connait le langage, et aussi, un homme assoiffé d’un sang qui souvent le dégoute. S’il n’est pas facile d’être le fils de Jim, il ne devait pas être facile d’être Jim.

Lorsqu’il a une autorisation de sortie du camp dans lequel il est cantonné, « Jim cherche toujours Jeanne. Cette étudiante potentielle doit désormais porter un imperméable, mais il ne la voit jamais du côté de l’université. Quand il croise une pied-noir susceptible d’être la mère de la jeune femme, il l’interroge.

- Vous connaissez Jeanne ? »

Personne ne la connait. Alors, une nuit d’action punitive, grimpé dans un oranger dans les branches duquel il pense être en sécurité si des fellaghas arrivent, pendant que ses frères d’armes, ceux qu’il appelle des barbouzes vont accomplir une sale besogne, Jim rêve Jeanne. « Elle se blottit contre lui, il l’a emmenée à la chasse, il lui montre l’horizon d’où jailliront les canards peu avant l’aube. […] Il la serre de toutes ses forces, à s’en faire mal, elle est dure, froide, une simple branche d’oranger dont l’odeur des fruits a mimé l’odeur de la brioche que Jeanne lui a offerte sur les quais d’Alger. »

Des meurtriers semblables à des ouvriers revenant de l’usine, satisfaits du travail accompli

Le réveil est aussi dur que la branche d’oranger. Les « barbouzes » sont revenus. « Deux hommes sont couverts de sang, et pas du leur a priori. […] Ils viennent de tuer et ne tremblent pas. Tuer des hommes tout de même, ce n’est pas comme tuer des animaux. Pour la première fois, il se tient devant deux assassins. […] Ces deux meurtriers ressemblent à deux ouvriers revenant de l’usine, satisfaits du travail accompli. Il est persuadé que jamais il ne leur ressemblera. »

Le hasard, qui n’en est pas vraiment un, lui fait retrouver Jeanne, à Paris. Lors d’une cérémonie du 14 juillet, pendant laquelle le Président Coty lui remet « la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, une distinction précieuse pour les miliaires, mais sans attrait dans le civil », il aperçoit la jeune femme dans la foule. Ils se reconnaissent. « Elle est la fille d’un capitaine de corvette originaire d’Alger », à la rentrée elle rentrera à Marseille où elle suit des études de médecine.

Jim bénéficie d’une permission. Il passe un peu de temps avec Jeanne et retourne à Sète. Sans le savoir, c’est avec Brassens qu’il fera une partie de pêche à la demande de ce dernier. « Jim était ainsi. Il croisait des célébrités, ignorant jusqu’aux chansons de Brassens dédiées à une autre Jeanne. » « Il revoit Jeanne à Marseille avant de s’embarquer pour Oran. […] Elle lui jure de l’attendre, lui de revenir vivant. » Seulement voilà, la fille d’un officier ne peut pas épouser un pêcheur, fils de pêcheur, et Jeanne est incapable de désobéir à son père. Jim le comprend.

« Lui aussi est prisonnier de son hérédité, comme moi qui ai accepté de dormir durant vingt ans avec une chaise derrière la porte de ma chambre. Ni elle, ni lui, ni moi n’étions de aventuriers. Nous avons tous les trois manqué de folie. Je n’ai réussi qu’à fuir dans les livres, je ne suis écrivain que par un acte de faiblesse, elle est devenue médecin et lui pêcheur-chasseur à cause d’une faiblesse au moins égale. Leur amour aurait dû les conduire plus loin, plus haut. Ils auraient peut-être mieux fait de se consumer plutôt que de se soumettre. Mais Jim était blessé. Tout le poids de la guerre s’abattait sur lui. Jeanne lui a seulement donné l’illusion d’avoir été guéri. »

Dix balles de trop

C’est le titre d’un groupe de chapitre. C’est aussi ces dix balles que Jim a tirées lors du premier exercice à balles réelles. Sciemment, il a mis cinq balles dans la cible de son voisin de gauche, les cinq autres dans la cible de son voisin de droite, « prenant un malin plaisir à faire un carton plein.

- Pas fameux, lui lance le capitaine d’armes, en voyant sa cible vierge de tout impact.

Jim se contente de hausser ses larges épaules. Il fait ce qui lui plait, tant qu’il n’enfreint pas la loi. Personne n’a exigé de lui qu’il soit un tireur hors norme, contrairement à ses deux voisins, encore étonnés d’avoir réussi de si bons coups. »

Tireur d’élite, peut-être contre son gré, Jim « ne voulait pas plaire aux militaires, mais il voulait se prouver qu’il leur était supérieur. En visant les cibles voisines, il a satisfait son amour propre. »

Plus tard, survie oblige, obligation d’obéir oblige, haine de ces fellaghas qu’on lui a insufflée, qu’il s’est fabriquée aussi, il tire sur des cibles humaines, et il ne les loupe pas. Un coup, un mort.

Quelques paroles du fils

« Il m’est difficile de mesurer combien cette pression qui a longtemps pesé sur moi m’a façonné. Je reste encore souvent sur la défensive, méfiant, sur le qui-vive, surtout quand je suis au milieu d’une foule. Ce n’est que seul, dans la nature, que je me sens libre, soulagé, protégé. »

« Les mots m’ont servi de ballon d’air chaud. Ils m’ont aidé à léviter au-dessus du précipice que ma vie tentait d’enjamber. »

« Pourquoi n’ai-je pas coupé les ponts, déjà quand j’étais adolescent, quand je dormais derrière la protection dérisoire d’une chaise ? Peut-être par faiblesse, parce que j’étais attaché à mon confort. »

« Dans sa lettre, Jim s’est peut-être contenté de m’écrire qu’il m’aimait et il m’a demandé de prendre soin de ses armes et de celles de nos ancêtres, de ne surtout pas les vendre. […] je préfère patienter, passer du temps avec Jim, en me remémorant ses histoires, en les confrontant à celles d’autres soldats qui ont vécu la même guerre que lui. Je dois remonter à l’origine de la violence. »

Thierry Crouzet est remonté à l’origine, à son origine, à celle de Jim, du mieux qu’il a pu. Cela donne un récit très fort, un récit proche d’un récit biblique, un récit capable de nous faire pencher sur notre propre histoire, individuelle et collective.

« La nuit tombe, les derniers rayons de soleil illuminent de rouge les nuages au-dessus des Pyrénées. Je remonte la digue, atteins le bout du ponton qui la prolonge, m’assois sur les vieilles planches les pieds ballants au-dessus de l’eau. Pas un souffle de vent. Sur la rive opposée, en direction de la mer, un train passe.

C’est le moment. »

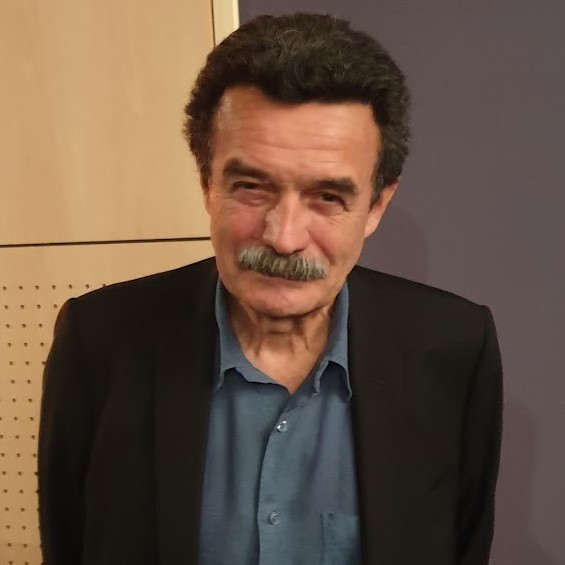

Photo Thierry Crouzet