« On ne choisit pas son enfance. On s'acclimate aux pièces du puzzle, on bricole son destin avec les outils qu'on a sous la main... », écrit Guy Boley à la page 43 de son second roman Quand Dieu boxait en amateur. Il aurait pu s'appeler Mon père, ce héros, mais c'était déjà pris. En tout cas, il y a de l'idée. Celle de l'exploration de la vie de son géniteur, un artisan forgeron du quartier bisontin des Chaprais, à qui un hommage plus que vibrant est rendu, sans que l'on sache très bien la part du réel et de l'imaginaire.

Peu importe car tout est vrai dans le sens de vraisemblable. Car on est dans le roman. Un art très particulier consistant à écrire en mêlant souvenirs et dires, ouïs dire et reconstitutions, et en les passant au tamis du style. C'est lui qui donne le ton, l'atmosphère, le goût des sentiments. On pense lire le portrait d'un homme, on ferme le livre en ayant découvert beaucoup plus. Le portrait d'un homme situé dans un contexte : une famille, un métier, un quartier, des amis.

Et le regard du fils, devenu écrivain, disant son amour, sa dette, sa reconnaissance. Et son style, donc, qui permet de s'accrocher à une histoire de vie, enfin des bribes, comme on plonge dans une aventure extraordinaire se déroulant dans le quartier extraordinaire d'une ville dont le centre bourgeois est un peu lointain, un peu étranger.

Un athlète maître du métal

C'est aussi le portrait d'une époque. Celle un peu surannée où la fête paroissiale réunissait tout un quartier autour des lubies du vieux curé de plus en plus dépassé, voire outré de l'exposition des cuisses des majorettes. Celle où le nouveau curé, ami d'enfance du boxeur auréolé d'un titre mythique, tente de convaincre ce dernier, peu enclin à la religiosité, de jouer la Passion du Christ comme on monte sur un ring. C'est aussi le portrait d'une époque selon un regard d'aujourd'hui, mais un aujourd'hui dont on n'est pas bien certain qu'il ait tenu les promesses d'hier.

Quand Dieu boxait en amateur est le second titre d'une trilogie commencée avec Fils du feu. Publié en 2016, ce premier roman explorait l'univers plus intime encore des espaces privés respectifs du père et de la mère. La forge où surgit un athlète maître du métal qu'embauche le père et qui subjugue le narrateur, un peu comme un personnage pasolinien. La maison que la mère parvint à grand peine à faire vivre, accablée par la mort d'un fils.

Félicité pour un coming-out... de roman

Plus onirique, Fils du feu est un long poème ayant en commun avec le second roman une incursion au cœur des Chaprais du temps de la fin des locomotives à vapeur. Le quartier vivait au rythme des manœuvres sur la rotonde voisine et des passages des trains. L'arrivée de la traction diesel bouleversa les habitudes, les bruits, les emplois, mit fin aux courses éperdues vers le linge séchant au dehors et risquant de se retrouver criblé de suie, fut contemporaine de changements techniques ayant eux aussi des impacts économiques, sociaux, culturels...

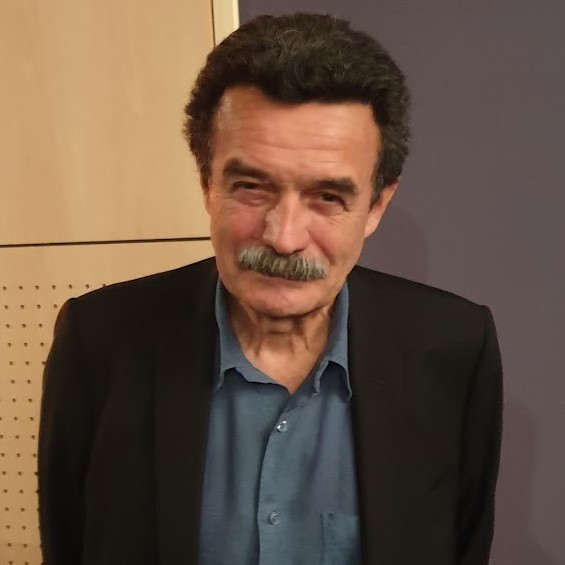

Le troisième opus, en cours de finalisation, devrait paraître d'ici deux ans. Mais d'ores et déjà, Guy Boley travaille à l'après : « la façon dont la sœur de Nietzsche l'a nazifié... » Dans son bureau aux murs recouverts de livres, une des bibliothèque est consacré aux ouvrages du et sur le philosophe. Une autre n'accueille que des dictionnaires. Un mur libre expose des cartes routières européennes, l'auteur voyageant pour son plus ancien travail de dramaturge. C'est là que Guy Boley me reçoit. Servant à l'observation des oiseaux, des jumelles sont posées sur le rebord de la fenêtre donnant sur le jardin, les pâturages et la forêt du crêt qui surplombe la moyenne vallée de la Loue.

« La mémoire est faillible, déformée par le présent, par ce qui nous est arrivé... »

L'entretien commence par l'évocation de l'homosexualité du personnage de Fils du feu... Il sourit : « Ça m'a valu d'être félicité d'avoir fait mon coming-out dans un débat. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai su, j'ai éclaté de rire et répondu : mais c'est un roman... Je l'ai écrit à rebours et changé le début du livre. Je me suis dit : et s'il était homo, amoureux du forgeron, pour que la mère n'ait pas [plus tard] de petit-fils de substitution. C'est anecdotique... Dans la réalité, ma mère en avait la trouille, me demandait si j'étais homo quand j'avais les cheveux longs... »

Ces romans font aussi le portrait des Chaprais... D'où viennent-ils ?

« Il faut partir d'un truc. Par exemple, mon père n'a jamais été champion de France de boxe, mais de gymnastique ! Il a même été présélectionné olympique. La boxe est plus dramaturgique. Elle est plus juste que le monde parce qu'il y a un arbitre ! Mais j'ai vu les combats de Josselin à 5 ou 6 ans, j'en ai fait avec l'entraineur de Josselin, Ray Lucas. Dans un roman, la mémoire, le réel, la vérité se recoupent...»

A quoi sert le roman ?

« A inventer une réalité pure ! Faute de mémoire, je m'en forge de papier, écrivait Montaigne. La mémoire est faillible, déformée par le présent, par ce qui nous est arrivé... La littérature est plus proche de la réalité car dans le roman les mots viennent de plus loin. »

Vous avez été saltimbanque, tenu un cirque, été funambule, écrit des dizaines de pièces de théâtre dont plusieurs ont été jouées dans le monde entier... Comment êtes-vous venu au roman ?

« Mais j'en écris depuis le début ! Je pourrais faire un livre avec les lettres de refus des éditeurs. J'ai envoyé des manuscrits pendant trente ans... Je m'étais mis en tête que ce n'était pas l'éditeur, mais moi, qui n'était pas bon. Que je n'avais qu'à travailler. On est libre d'écrire. Après les lettres de refus, je jetais ce que j'avais écrit... »

Nietzsche via le hip-hop !

Qu'est-ce qui n'était pas bon ?

« Le style. J'étais fan de Queneau, j'ai fait trois sous-Queneau, mauvais... J'ai appris en lisant. J'ai fait l'école technique, quasiment sans cours de français... Aujourd'hui, je travaille sur Nietzsche. Sur la façon dont sa sœur l'a nazifié. Elle avait monté une colonie aryenne au Paraguay, était déjà anti-sémite. La colonie s'est cassée la gueule, elle est rentrée en Allemagne au moment où Nietzsche devenait fou. Elle a récupéré son boulot, trafiqué ses écrits. C'est elle qui a écrit La Volonté de puissance dont Hitler s'est servi. Elle a été au parti nazi... Nietzsche était en éternel mouvement, se contredisait. Selon les livres que tu prends, tu peux lui faire dire n'importe quoi, de droite, de gauche... »

Et La Volonté de puissance ?

« C'est sa sœur. Elle a fait une compilation. Il ne vendait pas de livres... »

Pourquoi s'intéresser à Nietzsche ?

« Cela vient d'un spectacle de danse hip-hop de la compagnie De Fakto sur lequel j'ai travaillé. Ça s'appelle N, l'étoile dansante, un titre pourri... Cette compagnie a été créée par Aurélien Kairo qui a fait un spectacle sur Brel, J'Arrive, qui tourne depuis dix ans... Je lui avais filé des livres, parce que la culture hip-hop, c'est pas mal les films de kung-fu... Un jour, il est tombé sur Par Delà le bien et le mal, et a voulu en faire un spectacle. C'est moi qui l'ai écrit... Et ça a été produit par la Maison de la Culture de Nevers où il est artiste associé. Je reviens à l'écriture. Parfois, on s'accroche à des trucs beaux qui n'ont pas de sens. Il en a fallu que je retire pour pouvoir continuer... »

Que vous a apporté le funambulisme ?

« Ça a été le meilleur moment de ma vie. J'ai fait des traversées entre des HLM, des traversées de vallées... La plénitude que j'ai trouvée sur le câble, je l'ai retrouvée dans la chute libre. C'est de l'adrénaline cool. Pour une traversée de vallée, c'était aussi 10.000 euros de matos et trois semaines d'installation du câble et des haubans avec quarante personnes. Je travaillais les imprévus à l'entrainement... »

« J'ai une vision du travail où tu mouilles ta chemise »

Là, votre agenda est rempli de rendez-vous de promotion de votre livre...

« L'éditeur travaille pour moi, alors je travaille pour lui. C'est un contrat moral. Je vais dans toutes les villes où des lycéens vont voter à la pré-sélection du Goncourt des lycéens. C'est une ville par jour en deux semaines, je prends le TGV, l'avion... Mais la plupart des écrivains sont comme moi, ils aiment écrire peinard. »

Comment voyez vous l'économie du livre ?

« On touche 1,50 à 2 euros par livre. Un premier roman se vend en moyenne à 200 exemplaires... Fils du feu a eu huit prix et s'est vendu à près de 10.000... Je touche 800 euros de retraite : j'ai eu un cirque qui a beaucoup joué entre les baraques à frites et les majorettes. J'ai été le premier à faire de la rue, le cracheur de feu, et sans être intermittent du spectacle. Je ne voulais pas y être pour des raisons politiques. Je faisais la manche. Je suis opposé au principe de faire 507 heures pour avoir onze mois de chômage. J'ai une vision du travail où tu mouilles ta chemise. C'est un statut privilégié, je ne suis pas solidaire des luttes de intermittents, il y a des abus quand on voit que l'audiovisuel en a utilisés... C'est un sujet qui m'excite vite, je suis fils d'artisan... »

La gauche ne sait plus parler aux artisans ?

« Il y a encore une gauche ? Mélenchon s'y prend mal. Nietzsche avait vu la puissance des masses, le nivellement des valeurs par le bas. Une certaine masse abrutie prend le pouvoir... Je ne suis pas solidaire des gilets jaunes... Je n'ai jamais vu un roman qui a sauvé le monde. »

Faut-il le sauver ?

« (rire) Il n'est plus sauvable... Il faut être gracieux dans la chute, c'est ce que disait Nietzsche aussi... »

« Les rois de la fête furent bien entendu les curés et les prêtres »

Fils du feu. Extrait.– « Quand mon petit frère est mort, maman a joué sans protester le rôle qu'on attendait d'elle : mère éplorée. La société a des règles qu'il ne faut pas transgresser, surtout pas dans ce jeu codifié à l'extrême qu'est celui de la mort. Raison pour laquelle maman n'est pas devenue, par exemple, hystérique ou suicidée. Juste une douleur digne, calibrée. Elle acheta une sobre tenue de deuil qu'elle enfila par-dessus un désespoir pondéré, puis elle eut des larmes seyantes que les autres, parents ou amis, parvinrent à endiguer par la grâce de quelques paroles sentencieuses d'une affligeante banalité et d'une bêtise désespérante ; mais que celui qui n'a jamais dit de sottises et de mots creux lors d'un deuil leur jette la première pierre.

Les rois de la fête furent bien entendu les curés et les prêtres : la mort est leur fond de commerce et ce n'est pas tous les jours que l'on peut décemment parler d'éternité aux oreilles de quelqu'un qui n'a plus pour exister qu'un néant sous ses pieds. Maman écouta avec autant de bienveillance que d'équité, tous ces professionnels des funérailles, tous ces disciples de la consolation, tous ces connaisseurs de l'au-delà ou de ses antichambres, puis elle adhéra avec une égale amabilité aux propos édifiants et vertueux des amis-cousins-voisins, chaque humain, en cas de drame, se transformant instantanément en un spécialiste de la douleur d'autrui. Elle acheta les cierges que nécessitait le repos de l'âme de son enfant, choisit quelques bricoles pour honorer la pierre tombale, tel cet angelot de faux marbre aux ailes rédemptrices, supporta sans broncher le poids de centaines de mains et de fronts sur ses épaules frêles, pleura seule ou en public, masqua son visage, le temps des funérailles, sous une voilette noire que maintenait un chapeau ridicule à bord plat, lança une rose pourpre sur le bois du cercueil miniature tandis que papa, sur ce même objet hexagonal, ridicule et pitoyable, posa un petit cendrier rouge garance, métallique, en forme de château fort, sur lequel était écrit en lettres vertes, d'imitation gothique : Vendôme. Ce cendrier, bricole inconséquente offerte à papa par un représentant en volets métallique de marque Vendôme, avait provoqué l'admiration et l'envie de mon petit frère sitôt qu'il l'avait vu. Un jour, lors d'un repas de midi, à la surprise générale, papa, qui ne faisait jamais de cadeau, le lui avait offert, maladroitement emballé dans un grossier papier journal, mais avec un tel désir de vouloir plaire que cet acte, je m'en souviens avec une précision bouleversante, m'avait précipité dans ma chambre, ému aux larmes, tant la tendresse de papa, inexprimable avec des mots, s'était trouvée condensée, amassée, dans ce piètre et lumineux cadeau. Ce petit cendrier rouge, c'était la seule façon qu'il avait trouvée pour lui dire qu'il l'aimait ; et combien il l'aimait.

On l'enterra avec.

Et puis la vie reprit son cours. Ce n'est qu'une expression bien sûr : la vie ne pouvait pas reprendre son cours puisque son cours ne s'était jamais arrêté ; la vie ne s'arrête que pour celui qui meurt. »

Fils du feu, pages 93 à 95 de la première édition chez Grasset, désormais chez Folio, 160 pages, 6 euros.