Il fait froid. – 25°C pour commencer. La nuit, la température peut descendre à – 40°C. Et parfois, on entend hurler les loups, près de la yourte et de la bergerie.

Il fait froid. La nourriture est rare et peu diversifiée. L’isolement et le manque de moyens contraignent les éleveurs à l’astuce et à la réduction des besoins. Leurs repas sont spartiates : deux sur trois se composent de beignets, de galettes, voire de Tsampa – brouet de farine d’orge. Ces conditions réduisent la notion de luxe à une friandise ou à une cuillerée de beurre mêlée au thé, savouré après les corvées dans le froid. (texte qui commente quatre photos présentes dans le livre.)

Il fait froid. Difficile de se laver. Tout au plus deux fois par semaine, avec de l’eau froide dans une bassine et à l’intérieur de la yourte. Aux aurores, il fait – 5° dans la yourte exigüe ; le réveil y est frais mais tranquille. L’endroit où une douche chaude est possible se trouve à au moins 35 kilomètres du campement. S’y rendre relève de l’expédition héroïque.

Il fait froid. Pourtant il faut s’occuper du bétail. Les « pattes courtes » chèvres ou brebis, et les vaches. La bergerie et les parcours d’hiver définissent le centre de l’univers nomade. N’ayant avalé qu’un thé et quelques beignets, le berger emmène le troupeau de « pattes courtes » – brebis et chèvres – au pâturage, dont il ne reviendra qu’au soir.

Une vie rude. Dépouillée du confort auquel nous sommes habitués.

D’ailleurs, mon bagage ne contient ni nourriture ni musique ni téléphone, qui m’auraient ravi à la réalité locale. Je suis avec Gotov et Oyunchimeg jusqu’au cou.

Alors ? Qu’est-ce qui fait que l’on se sent bien dans ce récit de Marc Alaux ?

Beaucoup d’humour – il en faut dans certaines situation – et surtout l’amour et le respect de l’autre et de ses différences. Du courage, de l’humilité aussi. De belles rencontres. La découverte d’un autre mode de vie que le nôtre, au plus près d’une nature inhospitalière, contre laquelle il faut se battre, ou plutôt, s’y adapter dans un corps à corps assez rude. À chaque page, quelque chose de « vrai » se dégage et nous fera, peut-être, regarder notre vie d’un autre œil.

Il y a aussi des questions. Celles que Marc Alaux pose à Gotov et à Oyunchimeg, celles qu’il se pose à lui-même.

[…] Toutefois, hormis des doigts couverts de gelures, qu’ai-je gagné à quitter le boulevard de la multitude parisienne pour brasser la poussière de la steppe ? Qu’ai-je gagné à emboiter le pas des bergers dans ce paysage lunaire ? Qu’ai-je gagné à me satisfaire des rigueurs du climat mongol ?

Il gèle à pierre fendre dans le vallon pourtant protégé des vents du nord. Tout y paraît figé. Je me tiens moi-même immobile en regardant le 4x4 s’éloigner dans l’ombre. Ses occupants m’ont déposé dans un campement d’éleveurs nomades dont j’ignore l’emplacement exact et dont un regard suffit à faire le tour : une yourte et une bergerie blotties contre les rochers. Rien de plus avant le labyrinthe des collines qui courent sur des kilomètres. Le soleil couchant annonce un soir de décembre comme les autres en Mongolie. Sauf pour moi, qui vais cantonner là tout l’hiver.

Tout voyage débute chez soi.

Marc Alaux n’en est pas à son premier voyage en Mongolie. Là, il a choisi de passer les trois mois les plus froids de l’hiver, dans une famille que je ne connais point et dont je parle mal la langue.

La couverture du livre est trompeuse, en ce qu’elle provoque d’emblée une vision poétique de ce que sont les steppes, illustrées par le magnifique visage d’une femme mongole, encapuchonnée par la fourrure d’un vêtement que l’on devine coloré. Une fée, ou une princesse du froid, de la neige et des steppes. On imagine une yourte somptueusement remplie de ces meubles en bois peints de couleurs vives. On se prend à s’imaginer boire du thé au beurre de yack, autour du feu dont la fumée s’envole vers un ciel rempli d’étoiles.

Dans le récit de Marc Alaux, rien de tout cela, et tout cela quand même.

Tout voyage débute chez soi. Le chemin qui m’a conduit dans l’Uvs a en effet débuté à la maison, quinze ans auparavant, un soir de déshérence affective. Consumé par l’envie d’aventure, j’auscultais avec mon ami d’enfance un planisphère aux coins retenus par des bouteilles bien entamées. Sous nos index, les frontières de la Mongolie : les splendeurs de sa géographie alimentaient nos rêves.

[…]

À un âge où les autres font enfants et carrière, je consacre mon temps libre à sa découverte : En France, étude disciplinée digne du séminaire ; là-bas, 7000 kilomètres parcourus à pied en deux ans et demi. Voyages bien inutiles puisque je n’en vis pas, mais qui me sont devenus indispensables.

Et de conclure, entre-autres leçons tirées à l’issue de ces trois mois de vie rude, aux côtés de gens qui ne le sont pas moins, aux côtés des animaux aussi, en harmonie avec des paysages dont la beauté vous coupe le souffle :

Ainsi, j’ai douté de l’intérêt de ma démarche. Bien sûr, en prenant la steppe comme on prend le maquis, j’ai connu une vie dégraissée d’artifices, j’ai fréquenté des gens qui n’ont pas la docilité de la misère et qui ne perdent ni confiance ni fierté ni force. La nature ne leur en laisse pas le droit. Ils assument ce qu’elle leur donne et ne se demandent pas comment être un homme ou une femme.

[…]

Je sais mieux à présent ce que j’ai dans le ventre mais n’en reviens pas transformé pour autant. Je ne me suis pas mué en rhapsode des steppes, n’ai pas eu de révélation sur la vanité des accomplissements humains ni d’éclairs mystiques dans l’immensité.

[…]

J’ai vécu des nuits de Bible, j’ai perfectionné mon art du feu, de la soupe et du thé, et j’ai appris une chose ou deux mais qui me seront parfaitement inutiles une fois en France.

Marc Alaux, accompagné de Victor Hugo et de son roman, Les Misérables, a consigné ses observations dans un journal de voyage.

Après avoir cherché son chemin dans l’immensité, le trouver entre les lignes avec la plume pour boussole parachève la journée. Le relâchement des muscles est propice : les mots viennent facilement, comme délivrés par l’effort. Bien sûr, scribouiller suscite des réactions. Les jeunes s’amusent du temps passé à cette activité inutile, les anciens demandent en plaisantant ce que j’espionne – aux heures sombres de la période socialiste, écrire, c’était dénoncer.

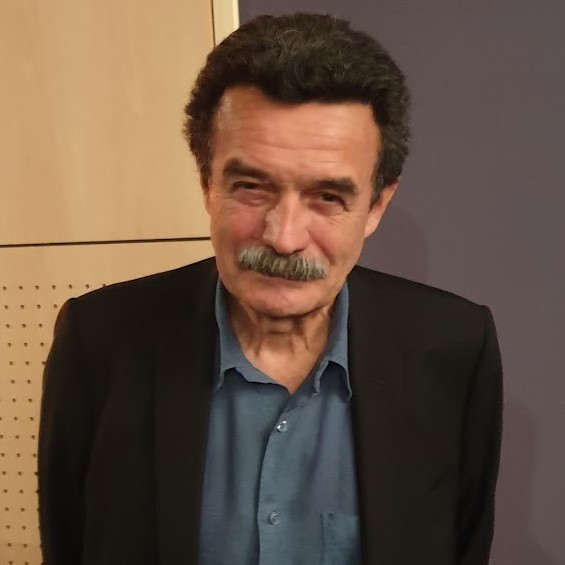

La yourte dans laquelle Marc Alaux va passer trois mois d’hiver est celle de Gotov, dit Gotov-le-moustachu et de sa femme Oyunchimeg. Ils ont deux fils, dont le petit Hatanbaatar, âgé d’un an et demi. L’autre fils, Gansuh, plus âgé, est étudiant à Ulaangom. Deux bras de moins pour les travaux en direction du bétail. Marc Alaux va s’y coller.

« Retenez les chiens ! », la formule pour s’annoncer...

Il y a aussi deux chiens, deux banhar qui descendent des mastiffs tibétains. Cous brefs, gueules massives, thorax larges de coursiers, crinières de lion. […] Ils chargent cavaliers et motards, qu’ils mordent en bondissant. Impossible d’imaginer une yourte sans la présence des chiens.

« Retenez les chiens ! » est d’ailleurs la formule pour s’annoncer à l’approche d’une habitation.

[…]

D’ailleurs, si on les prive de viande fraîche, c’est par peur de leur en donner le goût. En fait, on ne les nourrit presque pas. L’habitude est ancienne ; les voyageurs des XIXe et XXe siècles ont rapporté la férocité de ces chiens qui, aux abords d’Urga, l’ancienne Oulan-Bator, se disputaient les cadavres déposés à même la steppe. Chiens nécrophages, chiens coprophages aussi. N’obtenant rien d’autre que les déchets alimentaires ou les restes après l’abattage, ils se contentent de ce que les hommes abandonnent.

À mon arrivée, j’ai noté l’indigence du foyer qui m’accueille : une marmite et une théière uniques, ni tisonnier ni pilon pour le thé ni Thermos pour sa consommation différée. Pas même de plancher ou de table basse, encore moins de lit et de vidoir pour la toilette…

Gotov est le chef du plus important bag, la plus petite division administrative, ce qui ne lui donne aucuns privilèges, sinon le respect qu’on lui porte. Respect dû aussi au fait qu’il est moustachu… et qu’il ne boit pas. L’alcool est pourtant bien présent, et c’est un vrai problème, dans la vie de ces bergers nomades. Dans le récit de Marc Alaux, il y a une scène de baston assez savoureuse, due à l’alcool, et dans laquelle il prend sa part… pour ramener la paix sous la yourte de Gotov.

Pour moi, avant d’être Gotov-le moustachu ou Gotov-le-chef-de-bag, il est Gotov-l’Hercule.

Marc Alaux est venu chez Gotov et Oyunchimeg Orlogo pour s’initier à la vie de berger. On peut dire qu’il va être servi !

Dès son réveil, au matin de la première nuit passée couché sur des tapis, son initiation commence.

À l’aube, le réveil est avare en paroles et réglé par ce qui ressemble à la routine. Chacun se frotte le dos ou les genoux en se disant qu’il n’a plus 20 ans. Puis Oyunchimeg s’affaire autour du foyer, ce petit atelier autour duquel tourne la vie de la yourte. Elle le vide de ses cendres, y relance le feu et brûle de la poudre de genévrier. Pendant ce temps, Gotov boit la première miction de son fils.

« Efficace contre le mal de dos », assure-t-il.

Une envie pressante me pousse justement vers l’amphithéâtre des collines.

« L’endroit répugnant », où chacun va faire ce qu’il a à faire, est un promontoire venté. L’air y resserre son nœud autour de moi et, comme un bain glacial, me coupe le souffle.

Ensuite, après un petit-déjeuner on ne peut plus frugal, le travail de nettoyage des abris aux bestiaux.

Marc Alaux apprend ce qu’est le horzon, une sorte de matelas isolant fait de la sédimentation, pendant des années, des excréments animaux.

« Il faut un siècle avant d’avoir un horzon efficace, m’apprend Gotov, histoire de me faire comprendre qu’on ne crée pas un campement ex nihilo : on en hérite […]

Et l’importance de l’héritage, ou des héritages est bien présent dans ce récit. Héritage culturel, depuis la démocratisation consécutive à la chute de l’URSS, les Mongols ont retrouvé leur liberté de culte. Majoritairement bouddhistes, ils font appel aux lamas avec des besoins pragmatiques immédiats : ici, la guérison d’un enfant. (Texte qui commente quatre photos présentes dans le livre) … héritage géographique, héritage politique…

Il apprend à ramasser la bouse, à mains nues. Il apprend à ramasser les cailloux qui donnent froid aux bêtes couchées. Il apprend à ramasser les peluches de laine détachées de la toison des moutons et tombées au sol, parce qu’humides, elles aussi refroidissent les bêtes.

La bergerie ressemble aux écuries d’Augias sauf que l’Alphée n’irrigue pas la région. Il faut donc fouiller les déjections avec ses doigts gourds. L’ego s’abandonne sur la bouse fraîche – les corvées sont d’excellentes leçons d’humilité.

Il faut aussi nettoyer l’extérieur. Un peu plus tard, quand il aura acquis la confiance de ses hôtes, Marc Alaux conduira les bêtes au pâturage… couvert de neige. Une autre expérience de courage, d’endurance et d’humilité.

Les hommes souffrent de l’hiver, les bêtes aussi.

[…] Les brebis maigrissent, des veaux sont morts, les bouvillons et les vaches se trainent sur la neige durcie par le blizzard. Vite revenues du pâturage, ces dernières se couchent sur le sol gelé. Les y laisser reviendrait à les condamner, me dit Oyunchimeg, mais les soulever pour les remettre sur patte est une épreuve de force à laquelle nous nous livrons quotidiennement.

Le dicton « Un panier d’argal (de la bouse séchée pour le feu) assure un bol de nourriture » impose son évidence mais cache un autre sens : « Tu veux manger ? Travaille ! » La steppe se livre au preux : la vie y est le refus des simulacres ; la vertu s’y conquiert dans la sueur. Pour s’en satisfaire, il faut placer l’idéal du campement au-dessus de son bonheur personnel.

[…]

N’est-on pas vertueux pour les autres ?

Vivre dans une yourte impose de se débarrasser de certaines manies apaisantes.

Le froid fait passer la yourte pour un domaine enchanté. Mais son espace unique ne compte ni rideau ni cloison. Rien ne s’y dresse entre moi et les autres, rien ne m’en isole. Ce logis collectif me pousse à piétiner mes exigences de confort en vivant au rythme de la famille, dont l’épanouissement ne passe point par la satisfaction de chacun.

C’est aussi un espace de rencontres, avec des codes de bonne conduite.

La yourte célèbre l’autorité du chef de famille. Cet espace sans cloison est hiérarchisé, à l’image de la société. C’est une sorte d’échelle sociale dont la base serait le seuil et le sommet serait les photos des anciens, au fond de la tente. Son côté droit en entrant est féminin, et l’opposé, masculin. Les jeunes restent à l’entrée, les anciens au fond. Devant ce chef-d’œuvre de l’architecture nomade, on ne peut que s’incliner. La porte basse contraint d’ailleurs tout le monde à courber la tête humblement. Même les chefs, dont Bumtsend.

Si Gotov est berger nomade et pauvre, il est aussi un notable, respecté.

Sa femme, Oyunchimeg, tient la place que doit tenir une femme dans cet univers hiérarchisé. Oyunchimeg va devenir l’amie de Marc, et lui apprendre bien des choses, sans discourir, mais par l’exemple de ce qu’il convient de faire.

Soulagez en effet une femme de sa besogne, elle passe à la suivante ; l’homme, lui, grille une cigarette. Il s’accorde du repos, sa femme rarement. « Ne reste pas assise sans rien faire, lustre [la théière] ! » lui rappelle le proverbe pour dire qu’elle doit s’occuper. Ainsi, quand un homme boit le thé, il y a une femme pour l’infuser. […] Et pour ça elle a interrompu sa couture, sa lessive, le ramonage du poêle ou le rangement de la yourte…

[…]

Deux pommettes somptueusement saillantes donnent de la beauté au visage triangulaire et ambré d’Oyunchimeg. Mais s’y lit le poids de ce que les féministes nommeraient la servitude. Et puis, comment ne pas se faner vite sous ce climat ? Celle qui deviendra ma grande sœur mongole parait davantage que ses 40 ans. Son corps sec a une endurance incroyable mais elle souffre des genoux ; le soir, elle tombe de fatigue et s’endort tout habillée.

[…]

L’hiver laisse du temps que l’artisanat occupe. Les femmes y dévoilent une fois de plus leurs talents, notamment pour confectionner les bottes de la famille. […]

« Un travail sur une paire de bottes me prend deux jours », dit-elle, en me montrant ses doigts abimés, avant de découper les semelles dans la couverture de feutre fabriquée l’été précédent.

« Il m’en faut deux épaisseurs. Dessous, la grise, grossière et dure. Et au-dessus, à l’intérieur de la botte, la blanche, souple et chaude, explique-t-elle. – Dans quelle matière as-tu roulé le fil avec lequel tu couds ?

– De la laine de jeune chameau. Je fais ainsi, tu vois, en tournant la laine entre mes paumes.

– Combien de temps utilises-tu ces bottes ?

– Un an, deux au maximum. Après, il faut changer la semelle ou fabriquer une nouvelle paire.

– C’est formidable, dans la région, tout le monde sait faire ses propres bottes, dis-je, enchanté.

– Marc, nous les faisons car nous sommes pauvres », murmure-t-elle en me regardant droit dans les yeux.

Le retour du Nouvel An...

De yourte à yourte, on se rend visite. Il y a les réunions qui ont pour objet la vie politique du district, il y a les visites de courtoisie, – « Les gens s’habituent les uns aux autres, les animaux s’apprivoisent les uns les autres », dit le proverbe. – il y a les fêtes, dont celle du Nouvel-An.

Et si le Nouvel-An est une fête ancienne, la liberté de le célébrer est récente. Le pouvoir socialiste l’a interdit en 1952 puis, dans les années 1960, a tenté de le muer en jour des Membres des coopératives. La transition démocratique lui a rendu son nom ; en janvier 1991, le président Punsalmaagiin Orchibat a invité ses concitoyens à le célébrer de nouveau.

[…]

Néanmoins, avant tout, nous cuisinons. Des raviolis. Exclusivement des raviolis. Et dans des quantités astronomiques. Il m’a été dit que le Mois blanc est une fête familiale, mais sa préparation relève plutôt à celle d’une campagne militaire. On croirait qu’il faut nourrir un régiment.

« Il nous en faut 1000, me dit Oyunchimeg.

– Mille raviolis ! Par personne ? Fais-je dans ce que je pense être une splendide démonstration d’humour.

– Mille suffiront » répond-elle en se souvenant qu’elle a affaire à un petit rigolo.

[…]

Ainsi débute le « buuzathlon », qui verra tout le pays manger des buuz pendant des jours. Vers 1 heure du matin, nous nous lavons. Loin de nous l’idée de masquer l’odeur du mouton qui nous accompagne partout. L’odeur du mouton, en Mongolie, est comme celle du chou dans les campagnes russes : inévitable.

[…]

Ensuite, c’est aux hommes d’agir. Bien avant l’aurore, Gotov, Gansuh et moi quittons la yourte et passons à l’abordage du sommet englacé qui domine à l’est. Le maître des lieux, l’esprit de la montagne, y a sa résidence, que consacre bien modestement l’ovoo familial : un tas de pierres circulaire large d’un mètre et guère plus haut.

[…]

« Oyunchimeg ne nous accompagne pas ?

– Seuls les hommes montent à l’ovoo, répond Gotov pour me dire que, le cairn étant identifié à l’ascendance patrilinéaires, les femmes n’y ont pas accès.

Êtes-vous en paix ? Passez-vous bien l’année ?

– Nous sommes en paix, nous passons bien l’année. Et vous êtes-vous en paix ? Passez-vous bien l’année ?

Ces phrases rituelles résonnent dans l’ensemble des foyers du pays durant le Mois blanc. Je les ai entendues et les ai prononcées des dizaines de fois puisque, après avoir payé sa dette aux esprits et aux ancêtres, chacun doit présenter son respect aux aînés – le symbolisme donne du sens à la relation à l’autre.

[…]

« Reste avec nous encore un mois, l’ami ! » me répète-t-on.

Mais il y a des saisons dans la vie comme dans la nature, et la mienne ici s’achève. Pour l’oiseau de passage que je suis, l’avenir prend une autre direction.

[…]

Mes bottes font une dernière fois craquer la neige jusqu’à la bergerie. Malgré le chagrin d’Oyunchimeg, il me faut bien mettre les voiles.

« Grand frère Gotov, maintenant, c’est fini. Je ne suis plus berger, je ne suis plus mongol », lui dis-je avec un mouvement de voix trahissant mon émotion, alors qu’il lance son tacot dans la pente.

Il me regarde avant de sourire en tournant sa moustache entre ses doigts : « Ça, répond-il avec sa voix rendue rauque par le tabac, c’est ce que tu crois. »