Quand Ferdinand Hodler rencontre Gustave Courbet, cela donne une belle exposition au musée Courbet, à Ornans, visible du 3 octobre 2019 au 6 janvier 2020. Une exposition qui, après celle des dessins de Courbet, celle qui a vu Yan Pei-Ming établir sa filiation avec le grand peintre Ornanais, termine la célébration du bicentenaire du père de la peinture réaliste… et sociale.

Ferdinand Hodler (1853-1918), est un peintre majeur suisse. Plus jeune que Courbet (1819-1877), alors que ce dernier s’exile en Suisse en 1873, le jeune Hodler, âgé de 20 ans, vit à Genève depuis deux ans. Sa légende, qui parait être une vérité, dit qu’il a fait 200 kilomètres à pieds, depuis le village dans le canton de Berne où, orphelin, il vivait chez un oncle, jusqu’à Genève, ville dans laquelle il se formera à la peinture, sous la houlette de Barthélemy Menn. « J’étais pendant six ans sous l’intelligence de cet homme. »

Dans une courte notice biographique, écrite vers 1891 il écrit : « Début. Difficultés matérielles. Quand je n’avais rien à déjeuner, je grimpais sur le toit de mon atelier pincer un air de guitare qui me mettait de bonne humeur. […] Je m’offrais le luxe de faire de la peinture, j’avais à subordonner les autres points. […] Organisation artistique.

Les impressions de choses sont très profondes. […] Mais je vois la nature presque toujours avec un sentiment de douleur. » (Citations du catalogue de l’exposition)

Courbet, lui, dans une biographie rédigée par lui-même en 1866, écrit, à la troisième personne : « On l’avait surnommé : Courbet le prédicant. […] Après avoir raisonné les erreurs romantiques et classiques, il leva un drapeau avec son ami Champfleury et Max Buchon, en 1846, qu’il fut convenu d’appeler art réaliste. Dans son idée à lui, c’était une conclusion humaine réveillant les forces propres de l’homme envers et contre le paganisme, l’art grec et romain, la Renaissance, le catholicisme, les dieux et les demi-dieux, c’est-à-dire l’idéal conventionnel. […] Il travailla, au contraire du romantisme, de l’art pour l’art et des étudiants du classicisme, plutôt pour être un homme que pour être un peintre » […] Avec cette tournure d’esprit, il est facile de concevoir qu’il n’eut jamais de maître, malgré ceux qui lui en ont attribué. […] Refusé, mal placé, tourné en ridicule, joué sur les théâtres, amoindri par les journaux officiels, ayant contre lui toute l’armée des peintres du remplissage utilitaire, il n’en est pas moins vrai que, sans lui, on aurait perdu l’habitude de parler d’art en France depuis vingt ans. Et il est assez plaisant de penser que c’est le seul homme qui marquera le passage de l’Empire dans les arts. » (Catalogue de l’exposition. Extraits de la biographie de Courbet par lui-même)

Aucune Rencontre ?

Elle est artistique, les deux hommes ne sont sans doute jamais rencontrés « physiquement ». Rien ne l’atteste, même si des catalogues d’exposition montrent que des œuvres de l’un et de l’autre, ont été accrochées aux mêmes murs, au moins cinq fois. Il s’agit des expositions de la Société Suisse des beaux-arts, le fameux Turnus. Expositions qui ont la particularité d’être itinérantes « et de produire pour chaque étape des catalogues distincts, le choix de œuvres étant sujet à des variations » (Niklaus Manuel Güdel. Catalogue de l’exposition). Leur rencontre est donc d’un autre type.

Entre les deux peintres, une filiation d’artiste (encore une !) s’établit, sans que Courbet ne le sache… Il est décédé trop tôt et n’a pas pu entendre parler du succès croissant d’Hodler. Grâce à cette exposition, les liens entre les deux hommes deviennent évidents. Dans les thèmes qui leur sont communs, dans leurs préoccupations sociales, dans les clins d’œil appuyés qu’Hodler fait à Courbet. L’un des plus ardents partisans de Courbet, c’est Hodler, à Genève. Ce jeune homme a un talent prometteur, est-il écrit dans le quotidien Der Bund, en date du 11 juillet 1878.

Alors que Courbet vit ses dernières années à La Tour de Peilz, Hodler grandit en peinture. Lui aussi rejette l’académisme des écoles, fait le pari de l’indépendance et ne doute pas qu’il prendra sa place parmi les peintres qui marquent une époque, s’y font une place, enjambent le temps et après leur mort, continuent à vivre dans les mémoires grâce à leurs œuvres.

« Courbet sait qu’en renversant les conventions et en bravant l’officialité, il provoquera le scandale, d’où l’intérêt de s’installer pour ainsi dire au cœur de l’événement auquel il fait concurrence. […] Conscient des clivages qu’il suscite, Courbet déclare : “Mes ennemis feront ma fortune” »

[…]

« Trente-cinq ans après l’exposition indépendante de Courbet, Ferdinand Hodler, en quête de reconnaissance, reprend cette stratégie à Genève, sa ville d’adoption. Durant l’année 1889-1890, il réalise un tableau majeur, qui marque un tournant dans son œuvre et l’impose rapidement comme le principal représentant du symbolisme en Suisse. La Nuit, représente Ferdinand Hodler lui-même au centre de la composition, réveillé dans son sommeil par le “fantôme de la mort” et entouré des deux femmes entre lesquelles son cœur balance : […] En quelque sorte, ce tableau est, comme “L’Atelier du peintre”, le résumé des récentes années de la vie du peintre qui lutte encore pour la reconnaissance et trouve avec La Nuit l’expression la plus aboutie de ses angoisses intimes. » (Niklaus Manuel Güdel. Courbet et Hodler : Le pari de l’indépendance. Catalogue de l’exposition)

Après 1900, sa peinture glisse vers l’abstraction, il aura même une période symboliste.

Mais avant de s’affranchir de l’héritage réaliste, Hodler construit son œuvre, sa carrière, en s’appuyant sur la peinture de Courbet, à qui il emprunte les grands thèmes que l’on retrouve lors de cette exposition, à Ornans.

Les deux peintres partagent un même intérêt pour l’autoportrait

Non ! Sur le tableau, Hodler n'a pas une mèche de cheveux, bleue !

Les amoureux de Courbet connaissent L’homme à la ceinture de cuir, et Autoportrait, dit Courbet au chien noir, Le désespéré, Le fou de peur… ces autoportraits étant envisagés comme des autobiographies, une manière de dialoguer avec sa propre image, ou comme une façon de traduire, d’exprimer des émotions humaines, de conduire les spectateurs à se plonger dans leurs propres angoisses, folies, peurs, colères…

Hodler s’est livré à l’exercice de l’autoportrait. À l’occasion de l’exposition au musée Courbet, on peut voir son autoportrait dit, Autoportrait parisien. Au Kunstmuseum de Berne, un Autoportrait dit le furieux. Dans son regard, on retrouve celui du Désespéré, de Courbet.

« L’introspection inhérente à la pratique de l’autoportrait conduit presque inévitablement l’artiste à interroger les aspects les plus intimes de sa vie et à se questionner sur la mort. » (Anne-Sophie Poirot. Catalogue de l’exposition.)

Les portraits

Au « pacte » autobiographique des autoportraits, s’ajoute le pacte de sociabilité. Les ami-e-s, certains membres de la famille, les amantes… sont immortalisés. (Yann Peï-Ming continue dans cette veine en faisant de très beaux portraits de son père, de sa mère, de son oncle aveugle…)

Portrait de Marie Elise Bernhard-Hodler, Ferdinand Hodler Portrait de Zélie Courbet, Gustave Courbet

Les femmes

Chez Courbet, l’excellent roman de Pierre Perrin, Le modèle oublié, met en évidence l’importance qu’a eue Virginie Binet, dans sa vie et dans son oeuvre. Les femmes de ses tableaux sont plantureuses, langoureuses, sensuelles, souvent nues.

Chez Hodler, les femmes (– « Qu’est-ce qu’il y a de plus beau dans la vie ? Les femmes et les roses. ») et la mort (– « Dans ma famille, la mort était omniprésente. Il me semblait pour finir qu’il y avait toujours un mort dans la maison et qu’il fallait qu’il en fût ainsi ») – sont des sujets importants. Sa maitresse, Jeanne Cerani, qui fut aussi une collectionneuse d’art, incarne dans La Source, l’origine de la vie. Mais il a aussi peint l’agonie de Valentine Godé-Darel, la passion la plus intense de sa vie.

La source, Ferdinand Hodler La source, Gustave Courbet

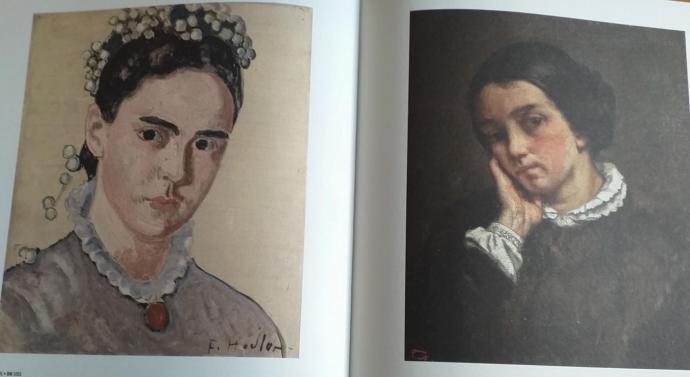

La nature. Les montagnes, la neige, le Léman, les sources et les rivières…

« Pour peindre un pays, il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins. Ces sous-bois c’est chez moi ; cette rivière, c’est la Loue, celle-ci c’est le Lison ; ces rochers, ce sont ceux d’Ornans et du Puits Noir. Allez-y voir : Vous reconnaitrez tous mes tableaux. »

On connait bien cette profession de foi de Courbet, ce cri du cœur, ce chant d’amour… On connait moins cette belle parole d’Hodler :

« Un paysage qui vous est connu vous touche de plus près, vous le comprenez mieux, le connaissant. Il faut y avoir séjourné pour le comprendre, comme il faut avoir souffert pour traduire la souffrance. Il faut avoir vu les ciels. Le paysage dans lesquels vous avez vécu fait partie de vous-même comme un parent. »

Prairie printanière au pied du Salève, Ferdinand Hodler

Les arbres

Petit arbre, Ferdinand Hodler

Ils sont envisagés comme des autoportraits. Le chêne de Flagey montre l’enracinement et le développement majestueux au sein d’un paysage, sa terre natale dans laquelle Courbet est lui-même solidement enraciné. Le chêne de Flagey peut être considéré également comme faisant partie de la peinture d’histoire. « En effet, Courbet lie ce chêne à Alésia et à la résistance des Gaulois menés par Vercingétorix face à Jules-César et s’oppose doublement de cette manière à Napoléon III, nouvelle figure d’oppresseur et partisan d’une localisation d’Alésia en Bourgogne. » (Isolde Pludermacher. Catalogue de l’exposition)

L’arbre d’Hodler qui le côtoie sur le mur d’exposition, est plus modeste, d’apparence plus fragile. « Les arbres peints par Hodler font également l’objet d’un traitement individualisé, qui souligne les parallèles formels entre le végétal et l’humain. Plutôt qu’aux chênes centenaires et ombrageux, le peintre suisse s’intéresse à des jeunes arbres, aux troncs grêles ornés d’un feuillage vert tendre ou de fleurs printanières. Leurs silhouettes équilibrées, évoquant la symétrie d’un corps, se détachent sur un fond clair composé d’un ciel bleu et de l’étendue du Léman, décor immédiatement évocateur du pays d’adoption de l’artiste. » (Isolde Pludermacher. Catalogue de l’exposition)

Les préoccupations sociales

L'ouvrier Philosophe, Ferdinand Hodler

Sur le questionnement social des deux peintres, l’exposition est un peu « pauvre » en tableaux témoins de cette préoccupation. En bandeau d’une des salles d’exposition, cette citation de Courbet : « Ce qui me tourmentait le plus à cet âge, ce qui m’empêchait de dormir, c’était les pauvres ; je me faisais le plus humble que possible en leur présence pour me faire pardonner mon bien-être relatif, et toute la journée nous devisions nous deux avec ma grand-mère afin de savoir comment on pourrait faire pour rendre tous les pauvres de notre ville assez riches pour qu’ils n’aient plus à mendier. »

Quant à Hodler, lorsque la banque nationale suisse lui demande, en 1902, d’illustrer de nouveaux billets, il choisit les travaux de la terre et propose les figures du Faucheur et du Bûcheron.

Sur les murs de l’exposition Ornanaise, L’Ouvrier philosophe... (sans cadre blanc), d’Hodler côtoie Le Chemineau de Courbet, que l’on peut voir habituellement au musée des beaux-arts de Dole.

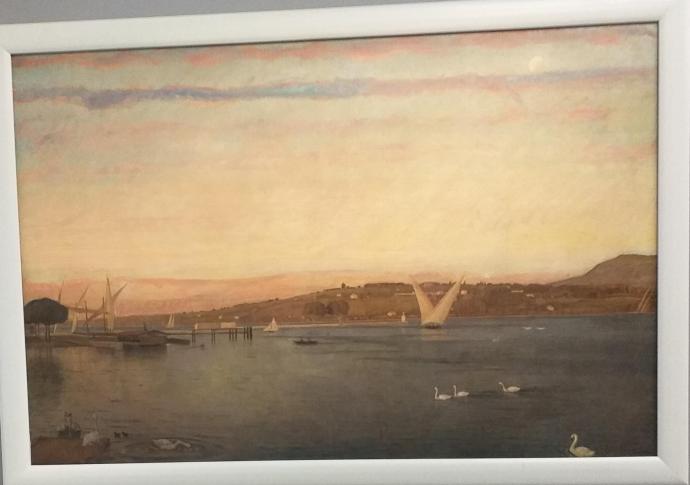

Les cadres blancs de Ferdinand Hodler

Ferdinand Hodler a théorisé la question de l’encadrement de ses tableaux. Des cadres dorés et ornés, en vogue au 19°siècle il est passé à de sobres cadres blancs. En 1887, il écrivait que le cadre « est une sorte d’aboutissement. » Parlant de certains de ses tableaux de son exposition à Berne, il pensait qu’encadrés, ils auraient eu « l’air plus abouti ». Mais un cadre, s’il doit sublimer l’œuvre qu’il encadre, doit être présent, sans s’imposer.

Toujours en 1887, « Hodler écrit à son ami Marc Odier à propos d’un tableau qu’il réalise pour un concours : “Mon cadre est chez le doreur en face”. » Il donne même des indications très précises sur le choix des baguettes d’encadrement qui doivent être peu coûteuses et « fixées de manière à pouvoir être enlevées. » Ces considérations obéissent aussi à des questions de coût du transport des œuvres, et facilitent le montage et le démontage des tableaux.

Dès 1892 « Hodler délivre des recommandations pour la conception des caisses servant au transport de ses œuvres à Berne, où il mentionne pour la première fois l’usage d’un “cadre plat”. De ce fait, son goût pour les profils plats et une esthétique plus simple est attesté dès 1892 : ce choix s’opère donc bien avant son contact avec les peintres de la Sécession Viennoise qui privilégient le même type d’encadrement. »

« Pour Hodler, il apparait évident que le besoin d’aller à l’essentiel commence dans sa peinture pour s’étendre ensuite à l’encadrement. […] Par cette simplification, il a admirablement su passer des cadres dorés conformes au goût bourgeois de la fin du XIXe siècle à un style épuré laissant toute sa place à l’œuvre, à la manière d’un simple encadrement de fenêtre ouverte sur le monde. »

Un beau soir au bord du Léman, Ferdinand Hodler

En ce qui concerne les explications au sujet des cadres blancs de Ferdinand Hodler, merci à Diana Blome, collaboratrice scientifique aux Archives Jura Brüschweiler, de nous avoir fourni la documentation nécessaire. Les extraits cités proviennent d'un article de Valentine Greco : Le cadre comme aboutissement.