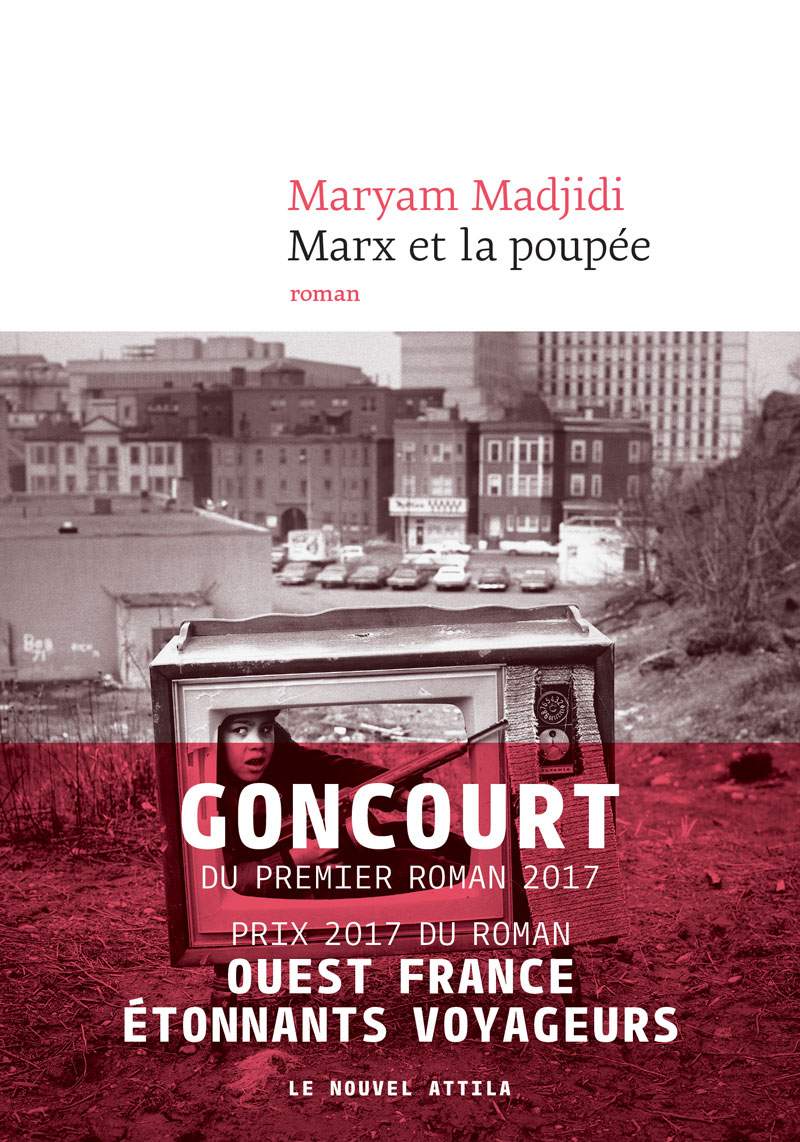

MARX et la POUPÉE, de Maryam Madjidi, c’est l’histoire d’une petite fille qui, lovée dans le ventre de sa mère, comprend que rien ne sera simple pour elle. C’est l’histoire d’un pays aussi, l'Iran. C'est l'histoire d'une famille engagée, déchirée. Être communistes dans l’Iran de Khomeiny, c’est courir le risque d’être torturé, c’est courir le risque de mourir. Être la fille de parents communistes, c’est un destin difficile à assumer. Un destin entre colères et révoltes. Un destin qui va conduire la petite Maryam en France, loin de sa grand-mère chérie, loin de ses oncles, loin de ses amies, loin de sa culture, loin de sa langue… Un déracinement dans la douleur. Une douleur racontée dans un récit à plusieurs facettes, à la fois autobiographique, à la fois conte, à la fois poésie. Un récit en forme de puzzle que l’on ne peut pas quitter tant que toute l’image n’est pas reconstituée. Une image faite d’amour, de scènes de tortures, de peur, de départ, d’apprentissage d’une autre langue, d’une autre culture, d’une autre cuisine, une image faite de colères, de volonté, de retour dans un pays qui n’est plus celui que l’on a quitté, de retrouvailles… Un récit qui ressemble au travail d’un fossoyeur à l’envers. Maryam Madjidi, quand elle s’interroge sur la finalité de son écriture dit : Je déterre les morts en écrivant.

La pierre

Un homme est assis, seul, dans une cellule.

Il tient dans une main une pierre, dans l’autre une aiguille à coudre.

Il creuse la pierre avec la pointe de l’aiguille.

Il grave un nom.

Chaque jour, il taille, il sculpte ce nom dans la pierre. Ça lui évite de perdre la raison dans prison.

Ce nom, c’est Maryam.

[…]

Une manière de dire qu’il pense à elle, à ce bébé qui n’a que quelques jours et la vie devant soi.

… je me recroqueville un peu plus au fond de ce ventre mais ce ventre va vers la mort

1980 – Université de Téhéran

Un nuage de fumée au loin, des coups de feu, des cris.

J’ai peur, je sens le danger et je me recroqueville un peu plus au fond du ventre mais ce ventre va vers la mort, poussé par une force irrépressible.

La jeune mère court dans les couloirs d’une université. Elle manque de tomber : elle a failli glisser sur une flaque de sang dont la trace mène jusqu’à la salle de cours d’où sortent des hurlements déchirants.

Elle s’approche et regarde. À travers la porte entrouverte, elle voit une jeune fille allongée sur une table, un homme tente de la violer. À côté d’elle, par terre, un jeune homme à qui on brise le crâne à coup de bâton. Elle met sa main sur sa bouche pour étouffer un cri d’épouvante.

[…]

Ces hommes ont les yeux injectés de sang et brandissent des bâtons plantés de clous. Ils hurlent « Allah Akbar ».

Le bruit d’un crâne qu’on brise.

[…]

Son bébé. Soudain, elle prend conscience qu’elle est enceinte.

[…]

Deux hommes l’ont vue, au bout de leurs bras pendent des bâtons cloutés, ils avancent vers elle. Une fenêtre est ouverte.

Enceinte d’un bébé de sept mois, elle doit sauter du second étage, hésite, se retourne et son regard se fixe sur ces bâtons ; elle sent déjà les clous s’enfoncer dans sa chair.

Elle saute.

Je témoignerai de ce que mes yeux ont vu

La mère et Maryam vont survivre. Colère de la grand-mère qui refuse que sa petite-fille à venir courre le moindre danger.

– Ça suffit ces délires, tu m’entends ? Tu resteras ici jusqu’à ce que tu accouches. Et ensuite que le Diable t’emporte !

– Je témoignerai de ce que mes yeux ont vu.

– « Témoigner », mais ça veut dire quoi « témoigner » ?

– Ce bébé témoignera aussi à son tour, je le sais.

Elle ne pige rien au communisme

Les yeux de la mère regardent au loin l’envol d’une plume. Elle sait qu’elles doivent partir. Elle a acheté des vêtements, des chaussures pour là-bas. La petite fille doit donner ses jouets aux gamins du quartier. Elle n’en a absolument aucune envie. Mais ses parents lui ont enseigné que la propriété est une vilaine chose. Ils ont lu ça dans un livre de Makarenko. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire ce mot, « la propriété ».

– Pourquoi je dois donner mes jouets ?

– Parce qu’on ne peut pas les emporter avec nous là-bas.

– Mais je veux pas.

[…]

La mère soupire.

– Bon sang, qu’est-ce qu’on a fait au monde pour avoir une enfant pareille ! Elle ne pige rien au communisme.

Je déterre les morts en écrivant

Il existe un cimetière situé à l’est de Téhéran, le cimetière de Khâvarân, connu aussi sous le nom de « Lahnatâbâd », ça veut dire « le cimetière des maudits ». Lorsqu’un prisonnier politique était exécuté, on jetait là son corps dans une fosse commune.

[…]

Terre maudite ou terre sainte ?

Pour les mères des défunts, cette terre était sainte car elle gardait en elle le corps de leurs enfants sacrifiés d’avoir trop rêvé.

[…]

Elles marchaient ensemble unies par la même douleur, le regard dur de colère mais mouillé de chagrin, elles venaient se recueillir sur les tombes invisibles, elles pleuraient, elles priaient et puis elles finissaient par crier. Elles criaient « Allah Akbar » en levant le poing au ciel et en insultant les sauvages qui avaient fait ça.

[…]

Je déterre les morts en écrivant. C’est donc ça mon écriture ? Le travail d’un fossoyeur à l’envers. Moi aussi j’ai parfois la nausée, ça me prend à la gorge et au ventre. Je me promène sur une plaine vaste et silencieuse qui ressemble au cimetière des maudits et je déterre des souvenirs, des anecdotes, des histoires douloureuses ou poignante. Ça pue parfois. L’odeur de la mort et du passé est tenace.

Tu ne peux pas embarquer. Ton voile est mal mis. La loi islamique est stricte là-dessus

1986 – Téhéran – Aéroport Mehrabad

Une mère et sa fille sont assises dans un aéroport. Salle d’embarquement. La petite fille regarde autour d’elle. Elle attend. Il fait chaud. La petite fille ne pense qu’à son père. Elle va le retrouver. Enfin.

Un homme se dirige tout droit vers la mère. Il a le regard dur. Il ressemble à ces hommes de la prison où l’oncle est enfermé. La même barbe, les sourcils froncés, les dents serrées. Ses mains prennent le passeport de la mère.

[…]

– Tu ne peux pas embarquer. Tu ne partiras pas. Ton voile est mal mis. La loi islamique est stricte là-dessus.

– Pardon ? je ne comprends pas.

– Des mèches dépassent de ton voile.

[…]

Et la petite fille se met à pleurer. Elle pleure en regardant cet homme et elle appelle son père : baba. Elle l’appelle à l’aide : baba ye man, baba. Elle voudrait le faire apparaitre pour qu’il les délivre de Barbe Noire.

La porte ne donne que sur une seule pièce, un studio de 15 m2

Juillet 1986 – Paris – Rue Marx Dormoy

Nous sommes devant une grande porte en bois. Mon père dépose les valises, appuie sur un petit bouton et pousse la porte. Nous montons les marches.

[…]

Nous montons et montons encore mais je remarque, chose étrange, que passé le 4e étage, les portes deviennent moins belles, moins imposantes, les murs se fissurent, la peinture tombe par endroits et au 5e étage, d’un coup le tapis rouge disparaît.

[…]

Nous sommes enfin arrivés au 6e étage. […] Mon père nous sourit, gêné. Il est essoufflé, du revers de la main, il essuie son front et bredouille quelques mots de bienvenue puis il ouvre la porte.

La porte ne donne que sur une seule pièce, un studio de 15 m2.

Je cherche les toilettes, nos toilettes, je ne les vois pas. Je demande, inquiète, à mon père où sont les toilettes. Elles sont sur le palier et elles sont communes. […] Horreur de devoir partager mon intimité avec des inconnus. Et la douche ? Il n’y en a pas.

Shirin veut dire « sucré » en persan

La solitude désolée et traversée de cauchemars de Maryam est enfin comblée par la présence de Shirin, une petite fille qui la comprend…

La famille Ahmadi a débarqué un jour chez nous. Un couple de réfugiés iraniens et leur fille de dix ans, Shirin. Le père connaissait le mien, ils avaient milité ensemble à Téhéran. Nous avions accepté de les héberger le temps qu’ils trouvent un appartement. Ils y ont passé trois mois, les trois mois de l’hiver 1988.

Shirin est devenue ma compagne de jeux. Nous passions des heures à jouer ensemble. Elle était joyeuse, pleine de vie, drôle.

[…]

Jamais quelqu’un n’a aussi mieux porté que toi son prénom : Shirin veut dire « sucré » en persan.

Il était une fois

Un peuple exténué par la traversée du désert. Les pieds meurtris, la peau brûlée et le corps endurci par les intempéries. À la tête du groupe, un vieillard. Ses yeux injectés de feu, de sable et de vent scrutaient l’immense espace à la recherche d’un lieu où se reposer, mais surtout d’un lieu où son peuple pourrait enfin demeurer.

Il vit au loin, comme un mirage, un palais sortir de la terre. De la main, il fit signe à son peuple de le suivre. À la grande porte du palais, il frappa trois coups secs.

[…]

Alors le vieux sage qui savait inventer autant de mots qu’il existe de choses pointa son doigt vers le palais et regarda son peuple :

« Je le nomme le Royaume de l’Exil ».

Comment peut-on être français ?

Paris 3e – Un café rue Rambuteau

Je bois une bière avec une amie. Un homme d’une cinquantaine d’année est accoudé au bar. Il s’approche de nous, il a envie de bavarder.

– Vous faites quoi comme boulot ?

– On est profs de français.

Il me regarde et me dit :

– Mais je croyais que pour enseigner le français, il fallait être français, non ?

– Je suis française.

Il éclate d’un gros rire.

J’ai eu envie de lui casser la gueule, de l’insulter, de lui faire bouffer ma carte d’identité mais je n’ai rien fait, je n’ai rien dit. J’ai fini ma bière, tête baissée.

J’ai passé huit ans dans une des pires prisons du monde

2005 – Paris – Terrasse du café Sancerre aux Abbesses

Il est tard, minuit passé. J’ai 25 ans. Mon oncle Saman est là, assis en face de moi, ma mère aussi. Il parle sans cesse. Il n’a jamais été aussi bavard. Il a un peu bu. Sa langue se libère. C’est la première fois qu’il évoque la prison.

J’ai passé huit ans dans une des pires prisons au monde. J’y ai laissé mes cheveux, mes dents, ma jeunesse. Il boit une gorgée de bière.

La première année, je partageais ma cellule avec un grand journaliste engagé dont les écrits étaient célèbres dans les milieux intellectuels iraniens. […] Mais cet illustre résistant avait une drôle de manie : il regardait chaque matin le même dessin animé à la télévision.

[…]

Un jour, ne tenant plus, je lui demande pourquoi il regarde ça tous les jours. Ça me surprend qu’un journaliste comme lui, célèbre, reconnu, engagé et emprisonné pour ses idées politiques puisse trouver de l’intérêt à ce stupide dessin animé et franchement je m’inquiète pour lui car j’attribue cette obsession à une forme de régression.

L’homme a levé la tête et m’a fixé du regard. Il a souri.

Il m’a répondu lentement :

– C’est pas un stupide dessin animé et je ne régresse pas, ne t’inquiète pas. Tu vois le personnage de Nouchâbé ? La petite bouteille qui parle dans ce dessin animé, c’est la voix de ma femme.

– La voix de ta femme ?

– C’est son métier, elle est doubleuse. Elle fait la voix de ce personnage et moi, c’est sa voix que j’entends chaque matin.

Il était une fois...

Dans un champ de blé flamboyant une fille et son père. Le père travaillait la terre, un chapeau de paille lui couvrant la tête. Une barbe blanche dorée par le soleil entourait sa bouche. Il avait la peau craquelée comme la terre qu’il remuait de ses mains géantes et vigoureuses, traversées par de grosses veines violettes semblables à des fleuves.

[…]

Un jour son père voulut lui apprendre à lire et écrire dans cette langue. Il l’avait emmenée au milieu de ce champ de blé et lui avait demandé d’être sage et attentive. Ses paroles résonnent encore dans sa tête : – Écoute-moi bien, ma fille. Apprendre une langue demande de l’effort, de la patience et de l’amour. Je vais t’apprendre une langue qui finira par mourir si tu l’oublies un jour. Tu dois t’en rappeler et tu l’enseigneras à ton tour, ainsi elle vivra encore et encore dans la bouche, la tête et le cœur des hommes.

[…]

Elle se souvient et voit son père au milieu du champ de blé flamboyant. Il travaille la terre et elle l’imagine métamorphosé en arbre pour l’éternité. Elle est assise à ses pieds et caresse l’écorce. Elle lui raconte les choses de la vie dans cette langue qu’elle seule parle encore.

Vivre en Iran c’est infernal

2012 – Téhéran – Dans un taxi

Musique de variété iranienne qui me fait mal à la tête. Le chauffeur de taxi doit avoir dans les cinquante ans. Il a une barbe de quelques jours et les cheveux gris clairsemés sur le dessus de la tête. De beaux cernes sous les yeux et il fume.

[…]

– Vous avez un accent. Un accent étranger. Vous venez d’où ?

– J’ai grandi en France.

– Ah c’est ça, alors. À Paris ?

– Oui.

– Vous en avez de la chance.

– Oui mais ça n’a pas été facile. L’exil, vous savez…

– Vivre en Iran c’est infernal. Il vaut mieux être exilé que de pourrir ici. Il vaut mieux souffrir en France qu’en Iran, croyez-moi.

– Vous n’aimez pas ce pays ?

– Si je l’aime, je l’aime comme ma mère. Mais regardez autour de vous : ces connards de dirigeants nous saignent de tous côtés. Nous sommes tous à bout.

La tulipe qui se fane ne refleurira jamais

Je suis au restaurant avec un homme qui me plait. Je veux à tout prix le séduire. Je lui fais mes regards langoureux, je deviens aussi sensuelle que possible, je suis une toile de Delacroix.

[…]

Je module ma voix, je mets mon costume de femme persane, je secoue mes voiles et, sous les feux de ses yeux déjà conquis : je lui récite Omar Khayyâm. Je commence toujours en persan et je donne ensuite la traduction en français.

[…]

Le clair rayon de la lune écarte la robe de la nuit

Bois tu ne trouveras plus un instant aussi propice

Sois heureux et sans souci car cette lune que tu vois

Déversera sa pâle lumière sur nos tombeaux bien des nuits.

[…]

Bois. Tu devras sous la terre dormir plus que ton content

Sans compagne et sans et sans confrère, camarade ou confident.

Il est un profond secret qu’il ne faut dire aux profanes :

La tulipe qui se fane ne refleurira jamais.