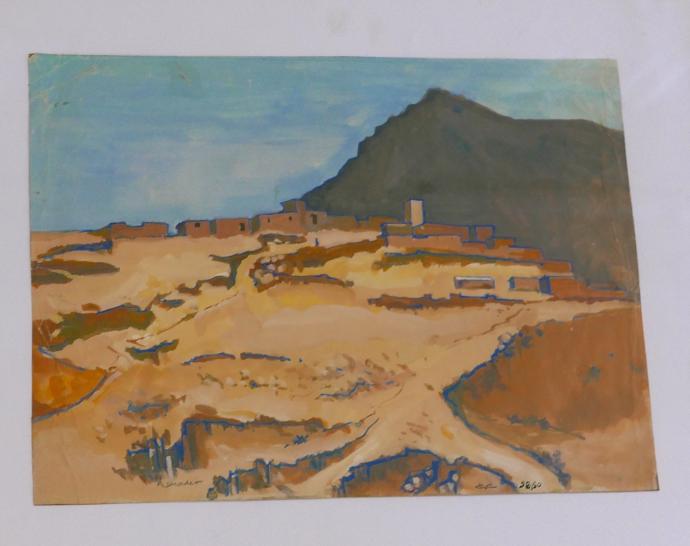

L'exposition de Claude Cornu à la salle de l'Ancienne poste de Besançon a quelque chose de rare et d'exceptionnel. D'inédit même. Car pour la première fois, cet artiste, qui fut professeur de dessin à Paris puis Villeneuve-sur-Yonne, montre les dessins qu'il a faits il y a une soixantaine d'années en pays chaoui, plus précisément dans le village de Nouader où il enseigna durant les deux années de son service militaire pendant la Guerre d'Algérie.

Ses photos, réalisées à la même période 1958-1960, ont déjà été exposées à Planoise en 2009, et plus récemment dans le Jura, notamment à Orgelet et Montain, grâce à l'association A la rencontre de Germaine Tillion. Par un étonnant concours de circonstances, Claude Cornu a rencontré la célèbre anthropologue qui vécut et travailla dès les années 30 dans les Aurès, à tenter de comprendre la société berbère, et à l'aimer.

Ce sont donc des photos et des dessins, des encres de Chine, des croquis, des esquisses, des notes prises sur le vif, qu'on peut voir jusqu'au 22 mars, et qui représentent un témoignage d'une grande valeur historique, humaine, et même patrimoniale. Le talent de Claude Cornu, son regard et son trait, mais aussi sa capacité à entrer en relation avec les habitants, font le reste. Car ce qui est donné à voir est le résultat de l'engagement personnel de l'artiste contre la guerre, de sa curiosité sensible, mais aussi de l'incroyable geste du commandant de la garnison où il avait été affecté.

C'est ce qu'il nous raconte à l'occasion d'un entretien de plus d'une heure qu'il nous a accordé.

Que faisiez vous en 1958 ?

J'étais sursitaire. J'avais fait des études artistiques banales. Je ne savais pas si je pourrais vivre de ma peinture… D'ailleurs, à mon retour, j'ai passé et obtenu le concours de professeur de dessin de la Ville de Paris, et quand ce statut a été supprimé dans les années 1970, j'ai intégré l'Education nationale et un collège de l'Yonne…

Un moudjahidine 50 ans après : « Tu as bien travaillé pour l'Algérie »

Comment débarquez-vous en Algérie ?

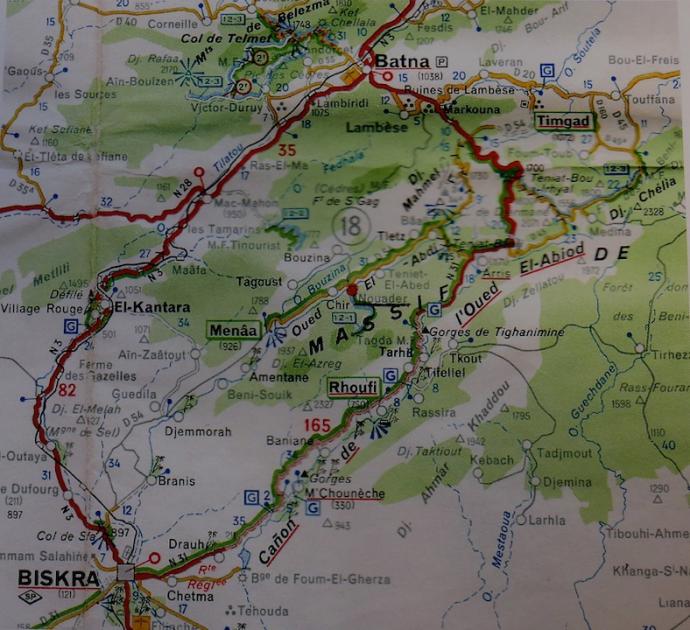

C'était en 1958. J'avais fait quatre mois de classes à Tours où je suis né. Je ne voulais pas être militaire, ne pas faire la guerre, ne tuer personne. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je suis parti à Marseille en camion, puis j'ai embarqué pour Philippeville, puis Constantine et Batna où je suis resté quelques jours à ne rien faire. Ça m'a paru long, on apercevait les Aurès, j'ai commencé à dessiner, puis je me suis retrouvé à Nouader. J'ai eu la chance d'être dans une compagnie de commandement qui n'était pas une unité de combat. Il y avait des chasseurs à pied, des officiers. L'unité s'occupait de la gestion du bataillon, du matériel, etc. Le premier soir, on m'a donné un fusil en me disant d'accompagner le conducteur d'une jeep qui transportait une citerne pour aller chercher de l'eau. Nous sommes arrivés dans un jardin - il y en avait de part de d'autre de la route - et j'ai trouvé une image de paix. Les femmes étaient habillées de couleurs, les hommes étaient en blanc, il y avait des ânes, des fruits à foison, du raisin, des figues… Bref, une image biblique en plein pays musulman ! [NDLR : Claude Cornu est « mécréant »] J'ai trouvé ça si beau que je n'ai eu qu'une idée : aller plus loin. Les gens étaient les habitants du village situé plus haut, à Nouader qui signifie aire de battage. Les maisons étaient accrochées aux rochers...

Vous y êtes allé ?

Non… J'ai commencé par sortir du camp en cachette, pendant la sieste, les premiers jours pas trop loin. Il y a toujours des enfants aux abords d'un camp militaire. J'ai commencé par faire connaissance, discuter, j'avais toujours dans mes poches du pain, ou du chocolat que j'avais demandé à mes parents de m'envoyer. Je me suis ensuite enhardi, j'ai rencontré les hommes. Quand je venais, les enfants me guettaient dans les arbres : on m'attendait. Ça a duré jusqu'au jour où le commandant m'a vu quand je suis sorti. Il m'a appelé, mais j'ai fait celui qui n'entendait pas. Il a alors envoyé une jeep avec un lieutenant et des soldats en armes pour m'interpeller, devant des villageois. Il m'a interrogé, ne m'a pas puni, puis m'a proposé une escorte pour aller dessiner. Ça me gênait, ça ne s'est pas fait. Quelques jours plus tard, il m'a proposé d'aller faire la classe au village. Ce que j'ai fait jusqu'à la fin de mon service militaire. Il a quand même fallu que le général soit d'accord, que les gens du village le soient, mais aussi que l'ALN soit d'accord, ce que Djemaâ Djoghlal Algérienne ayant vécu à Besançon, cofondatrice du Comité de soutien aux intellectuels algérien durant la guerre civile des années 1990 m'a confirmé plus tard. C'est aussi ce que m'a dit un ancien moudjahidine, Tahar Khadri, en 2010 quand je suis retourné pour la première fois en Algérie. Il m'a dit : « tu as bien travaillé pour l'Algérie ». L'éducation, pour eux, c'était l'avenir…

Deux cours, un le matin, un l'après-midi

Comment se passait vos cours ?

Je n'imposais pas mon point de vue, ils m'apprenaient leurs coutumes, m'expliquaient chaque objet. J'apprenais surtout à écrire aux garçons, et aux filles jusqu'à 12-14 ans. Il y avait 90 inscrits et je faisais deux cours, un le matin, un l'après-midi. Certains gosses venaient tout le temps, d'autres allaient chercher du bois ou garder les chèvres… La classe était une salle de prière que je laissais libre le vendredi. Pour une réalisatrice kabyle, c'est une affabulation...

A votre connaissance, d'autres appelés ont fait la même chose ?

Certains m'ont dit qu'il n'y a eu que moi, mais il y a eu quelqu'un avant moi, et après moi. Je ne les connais pas. Quand j'ai fini, le maire du village voisin, Chir, m'a proposé de venir enseigner, mais je ne voulais pas rempiler...

Avez vous appris la langue ? On voit dans l'exposition des pages d'esquisses où figurent des mots berbères en phonétique...

J'ai essayé. J'avais surtout les enfants comme interlocuteurs. J'avais un cahier où je notais tout...

Comment avez vous rencontré Germaine Tillion ?

C'est compliqué… Après que je sois revenu en 1960, vers 1962, un prof de dessin avait découvert du côté d'Ethel, dans le Morbihan, une vieille ferme pour en faire un lieu artistique en copropriété. J'étais d'accord pour acheter un grenier. Germaine Tillion était en relation avec d'anciens déportés dont plusieurs avaient acheté une part. Elle avait acheté un appartement sous mon grenier. Je l'ai ensuite rencontrée à paris, elle m'a beaucoup impressionné. C'est elle qui a racheté mon grenier, je n'avais plus d'argent pour l'aménager. Lors de notre première rencontre, elle m'avait interrogé sur les nombreux objets qu'elle avait. J'ai séché sur un récipient en bois haut sur pied, destiné à traire les chamelles… Je regrette de ne pas avoir osé l'aborder plus souvent...

« Ces deux commandants étaient différents, hors du commun… »

Avez-vous publié vos photos, vos dessins ?

Dans les années 1970, une femme avait vu mes dessins et voulait en faire un livre qui aurait été publié par un éditeur algérien qui a trouvé qu'il y avait trop de femmes ! J'ai aussi proposé à de grands éditeurs, L'Harmattan, La Martinière… C'est Julien Pescheur, un petit éditeur franco-berbère, Sefraber, qui a été intéressé par l'histoire humaine et l'a publié (quelques exemplaires sont à l'exposition).

Comment voyez vous votre histoire aujourd'hui ?

Ce commandant de 1958 était exceptionnel. Son prédécesseur aussi, mort dans un accident d'hélicoptère peu après avoir écrit à un responsable de l'ALNArmée de libération nationale, branche militaire du FLN, Mohamed Belcou, qu'il n'avait jamais fait de mal aux habitants du village, et se demandait si la guerre à outrance était la solution… Il avait fait parvenir la lettre à sa femme. Ces deux commandants étaient différents, hors du commun…

Comment s'est passé votre retour à Nouader en 2010 ?

Un détail, les femmes ne voulaient pas être prises en photos, invoquaient l'islam et les hommes. Mais en 2017, les ai vues « en cheveux »… Quelque chose m'a absolument étonné. Je m'étais demandé ce qu'étaient devenu les enfants à qui j'ai enseigné. 50 ans après, ils se souviennent de moi, notamment les enfants qui étaient trop jeune pour m'avoir connu dans la famille qui m'avait adopté. Ça s'est transmis. En 2014, lors d'un mariage au village, j'ai reçu un message de bonjour de la part des toutes les femmes. Il s'est même raconté des choses inexactes...

Par exemple ?

Certains disent m'(voir vu pleurer à la mort d'un moudjahidine, mais c'est faux. On a raconté que j'avais été en prison quand ils sont venu me chercher avec la jeep… Il y a aussi eu les intraitables capitaines venus d'Indochine...

Comment vivre avec tout ça ?

C'est une richesse. C'est pour ça qu'il y a un livre. Ceux qui connaissent mes photos en ont fait leur patrimoine...

- A la galerie de l'Ancienne poste, 98 Grande rue à Besançon. De 10 h à 18 h jusqu'au 22 mars.