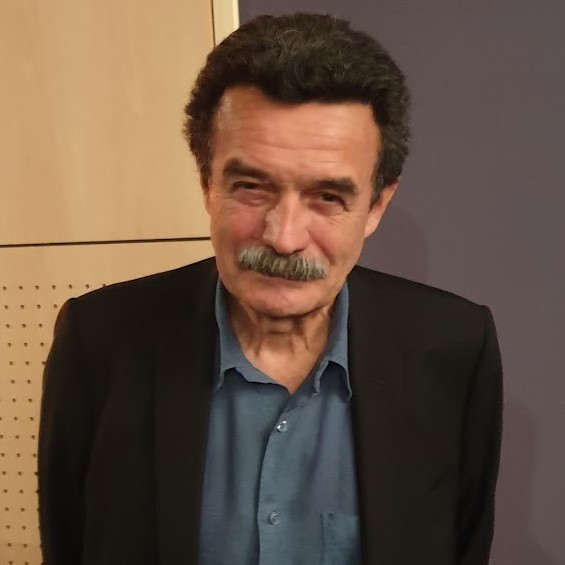

Pierre Perrin a, au moins, une parenté géographique avec Gustave Courbet, puisqu’il habite tout près d’Ornans. Si l’on sait tout, ou à peu près, de l’œuvre du peintre et de sa vie, que sait-on de Virginie Binet qui fut son premier grand amour, avec qui il vécut un peu plus de dix ans, et avec qui il eut un fils, Émile, qu’il ne reconnut jamais ?

Ce roman s'appuie sur nombre de documents, sauf en ce qui concerne Virginie Binet. Pour la sortir de l'ombre, Pierre Perrin a dû inventer, pressentir, débusquer la compagne de Courbet dans certains tableaux, dans plusieurs croquis, il s'est plongé dans une époque, il a cherché dans la littérature la façon dont les femmes étaient considérées… De cette exploration du 19° siècle, l’homme Courbet ne sort pas grandi, à nos yeux d’aujourd’hui. À sa décharge, peut-on dire qu’en ce qui concerne ses relations avec les femmes, il était un homme de son temps. C’est-à-dire peu brillant, considérant qu’elles n’étaient, au mieux, qu’objets décoratifs, souvent objets utilitaires…

Merci donc à Pierre Perrin de ressusciter Virginie Binet. Opération difficile parce que le manque de documents est criant, que la correspondance amoureuse de Courbet avec celle qui deviendra sa compagne et une de ses modèles, a été détruite par Juliette, une des sœurs de Courbet, dont on peut dire qu’elles étaient de vraies pestes. Des grenouilles de bénitier confites en dévotion. Dans le roman, elles vont jusqu’à menacer Virginie et son fils, les battre, dans l’appartement parisien alors que Gustave est absent.

« Dans le même temps, Virginie ouvre à deux femmes qui tambourinent à sa porte. La plus jeune – vingt ans, la bouche en pied-de-biche – la fait reculer sous un déluge d’insultes, de coups, de cris : - Regard’ moi c’te vieille garce de sale putain ! Espèce de salope ! […] T’vas nous rendre Gustave. On va t’faire vomir tes tripes et t’arracher enfin ta raclure !... »

La scène est violente. Émile, armé d’un balai s’interpose. Il n’a pas tout à fait quatre ans.

« La furie lui arrache le manche des mains, le gifle et, comme il se rebelle encore, elle lui porte un coup de poing sur la tête doublé d’un coup de pied dans l’estomac. L’enfant tombe à la renverse et ne peut même pas geindre, la respiration coupée. […] Virginie a vu scintiller de la haine dans les regards qu’elle a croisés. Elle a vu les yeux qu’elle hait, elle aussi sur les toiles de Gustave. Le visage ingrat est sûrement celui de Zélie, la cadette des Courbet. Juliette, l’autre sœur assassine, s’est crue le bras de Dieu. […] – Pourquoi elles nous veulent du mal, maman ? demande Émile entre deux sanglots ? » Virginie ne dit rien de cet épisode sordide à Gustave, lorsqu’il rentre. Émile, lui, raconte la scène à son père. Courbet « passe à d’autres racontars. Tandis que le soir efface les soucis à la faveur des retrouvailles que tous deux veulent heureuses, elle admet qu’il ne veuille rien savoir. »

Absent, Courbet l’est souvent, pour de longs séjours à Ornans, en particulier. Ornans où il n’emmènera jamais Virginie, jamais Émile, son fils. Il voyage aussi en compagnie de son ami Champfleury à Bruxelles, Malines, Anvers, Termonde, Bruges, Ostende… « Ces couples d’hommes sur les routes ne dérangent personne à l’époque. Ces années-là, Flaubert ne voyage-t-il pas tout son soûl avec Maxime du Camp ? »

La seule réalité qui vaut serait-elle celle que le peintre fait vivre dans son tableau ?

Ressuscitant Virginie Binet, Pierre Perrin ressuscite aussi une époque, un milieu, ses grands personnages, certaines pensées qui avaient cours. Sans oublier l’épisode sanglant de la Commune, ou Courbet est élu président de la commission des arts. On connaît la suite. La colonne Vendôme, l’exil à La Tour de Peilz… Dans son roman, Pierre Perrin invite également à revoir d’un autre œil certains tableaux. Après avoir lu Le modèle oublié, nul doute que quiconque regardera L’atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique, portera une attention particulière au modèle nu derrière le peintre, et à l’enfant qui regarde le peintre/père d’un regard que l’on devine si admiratif.

Sur la couverture du livre, tel que le tableau est cadré, l’image centrale est celle d’une famille harmonieuse. Mensonge ? Ou alors, la seule réalité qui vaut serait-elle celle que le peintre fait vivre dans son tableau ? Courbet, tout à sa tâche, semble dialoguer avec son modèle Virginie. Elle regarde, la tête un peu penchée, ce que Gustave lui désigne du pinceau. Il y a une sorte de construction ascendante, de l’enfant vers la mère, en passant par le père/peintre. Ou une construction descendante, de la mère vers l’enfant, en passant par le peintre/père. Sur le tableau en cours de réalisation, un paysage de la vallée de la Loue, où Virginie et son fils n’iront jamais. Mais dans cette scène, dans cet atelier, le peintre trouve le moyen de les y inclure quand même. Autour d’eux, le reste de la société telle que Courbet l’a définie. Cela, on ne le voit pas sur la couverture du roman. Un choix judicieux.. Lorsque Courbet peint ce tableau, Virginie ne vit plus avec lui, Émile non plus. Dans une lettre à Champfleury dans laquelle il exagère la durée de leur vie commune, (quatorze années au lieu de onze) le peintre, écrit Pierre Perrin, « atteste encore l’importance qu’il reconnaît à Virginie dans sa vie, l’existence de son fils, et il confirme leur présence, à tous deux, sur la toile de L’Atelier. »

Courbet est un homme fougueux. Il veut révolutionner la peinture, il veut se faire un nom, il veut gagner de l’argent. Il l’est aussi dans l’intimité, avec Virginie. « Il la maroufle mieux que la toile. Comme autant de charges de la brosse, du couteau, des pinceaux, ses doigts prennent possession de sa Dieppoise. Il le lui confirme, entre deux baisers. Il commente le moindre de ses actes ; il a le verbe en goguette ce soir. – Je te respire, je prends la vague, toujours plus fort, plus haut, ma reine. […] Le cimeterre est doux, qui emplit Virginie, la secoue. Elle crie, sans plus songer à Émile, qui les aime tous les deux, sans avoir peur de rien ni de personne. Elle bout de tendresse. Elle existe encore ; il pense à elle dans ce mouvement de machine humaine. »

Un Comtois, tête de bois

« Courbet reste un Comtois, tête de bois ! Il est de ces artistes qui ne plient pas. Il s’est fixé un but ; ensemencer l’art nouveau de sa vérité et rien d’autre. Il vit ce qu’il voit ; il peint ce qu’il vit, digéré, devenu son être. En art, toute compromission est fatale, quelle que soit l’époque. Dieu mort ou vif, l’art reste sacré et l’artiste un appelé de tout son être. » L’appelé subit quand même des refus. Il enrage quand nombre de ses tableaux sont refusés au Salon officiel, en 1846. Les salons, un itinéraire obligatoire si l’on veut se faire un nom. Encore faut-il être distingué au milieu des centaines de toiles accrochées aux murs. Face aux refus, Baudelaire et Champfleury à ses côtés, Courbet envisage une riposte. Une « contre-exposition dans une salle particulière » propose-t-il.

Virginie est là, qui le soutient de façon indéfectible dans ses déboires, qui comprend ses colères. Un jour, plusieurs années après leur rencontre et son installation à Paris, avec Courbet, Virginie « lui montre que son ventre va s’arrondir. Il la pend dans ses bras d’enthousiasme et détourne la conversation. » Elle a trente-huit ans, cela fait cinq ans qu’ils sont ensemble. Il apprend que Clésinger, son ami et sculpteur comtois épouse la fille de « la célèbre Georges Sand ». Lui, Courbet, refuse de se marier. C’est une position de principe. Lorsque Émile nait, Gustave n’est pas auprès de Virginie. Plus tard, il lui dira : « Rassure-toi, ma mie, j’ai vu naître des veaux, des poulains, des agneaux et des chiens. Pour la mise bas, je n’ai rien à apprendre. Tu vas bien, j’en suis heureux. » Pierre Perrin fait dire à Courbet, et peut-être l’a-t-il dit : « Je me réjouis, ma mie, de la naissance de notre p’tit bonhomme, tu sais ! Mais de là à se sentir père… Sa descendance ne tient-elle pas tout entière dans ses toiles ? »

Quant à Baudelaire, il en rajoute une couche ! « Toujours trouble et tranchant à la fois, Charles confesse son horreur des enfants. Il élève “le chiot” au plafond et profère : - C’est étonnant combien le diable a l’urine fraîche et sent parfois l’anis ! Virginie s’efforce de supporter le sarcasme. Quelle sentence ! »

Comment Virginie Binet, née à Dieppe, a-t-elle atterri dans les bras de Courbet, sur certaines de ses toiles, et dans la capitale ?

Pierre Perrin a retracé l’histoire du destin improbable de cette Dieppoise, que rien ne destinait à devenir la compagne de celui qui deviendra un personnage incontournable du monde de la peinture. En 1841, elle a 33 ans. Elle est plus âgée que Courbet de 11 ans, vit avec ses deux sœurs et son père. Ni ses sœurs, ni elle, ne sont « en couple ni établies. C’est la norme, ou peu s’en faut. » Sa mère est morte. Peut-être trouve-t-on dans les lectures qu’elle fait alors, un début d’explication au fait qu’elle refuse les dictats de son époque. Car Virginie, à l’inverse de Gustave, s’intéresse à la littérature. Elle lit, et pas toujours des auteurs faciles, tel Proudhon, plus tard. Lorsqu’elle rencontre Courbet venu à Dieppe, « elle est en train de lire “Les scènes de la vie privée”, de M. de Balzac ; elle en est à La femme de trente ans. »

Émanciper les femmes, c’est les corrompre. La femme, même supérieure, atteint rarement à la hauteur d’un homme de médiocre capacité

Balzac professe ce qui fait office de vérité pour nombre de ses semblables. « Émanciper les femmes, c’est les corrompre. Les femmes tiennent et doivent toutes tenir à être honorées, car sans l’estime elles n’existent plus. » « Tel est, » commente Pierre Perrin, « le corset qu’elle porte avec ses congénères. Il ne faut pas perdre la tête, pour ne pas perdre sa vertu ! Le pire n’est-il pas de rester toute une vie la tête droite mais froide ? »

Quant à Lammenais, dans Paroles d’un croyant, volume sur lequel s’appuie Ansout, le cousin de Virginie, pour le portrait peint par Courbet, il écrit : “Je n’ai jamais rencontré de femme qui fût en état de suivre un raisonnement pendant un demi-quart d’heure. […] la femme, même supérieure, atteint rarement à la hauteur d’un homme de médiocre capacité.”

« Virginie a parcouru, non sans frémir, ces lignes qui la déçoivent »

Courbet a 22 ans quand il rencontre Virginie Binet. Elle en a 33. Si la littérature n’intéresse pas Gustave, il a quand même entendu parler du roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. « - Virginie est un prénom idyllique, reprend Gustave. Il entre, avec celui de Paul d’ailleurs, dans le titre d’un roman célèbre. » Il lui explique d’emblée que « la peinture est mon destin. Je la préfère à tout. Je serai heureux de vous faire connaître mon génie. Le mot n’est pas trop fort, quand on le veut. » […] « Le soir, Virginie reprend La femme de trente ans. La lecture constitue sa façon de voyager, de connaître le monde, de comprendre son père aussi : »

Gustave et Virginie se revoient, ils marchent ensemble. Il lui parle de sa région avec enthousiasme, il lui raconte la légende de la Vouivre, de son escarboucle en diamant que tout le monde rêve de lui dérober. «- Je n’ai pas encore rencontré la fortune, mais je ne la cherche plus. Ma fortune, c’est vous. »

C’est grâce à son cousin, Paul Ansout, que Virginie a rencontré Courbet. « Paul fait son droit à Paris. Il vient juste de rentrer, pour les vacances. Il a invité deux amis d’études et il veut les présenter sans tarder à Virginie qu’il apprécie de loin ». Avant de décider de devenir peintre, Gustave a obéi à l’ordre paternel de “faire son droit”. Son refus de continuer ces études sera la première pierre du chemin qui le conduit vers la peinture, vers Virginie, ou qui conduit Virginie vers lui. Courbet a fait le portrait d’Ansout, portrait que l’on peut voir au château-musée de Dieppe.

Virginie et Gustave vont se voir, tout le temps du séjour du peintre débutant à Dieppe. Quand elle le quitte, elle se replonge dans la lecture de Balzac. “Jusqu’alors ” lit-elle, “ la vie ne lui avait versé que de l’amertume. Y avait-il un heureux dénouement possible aux liens qui unissent deux être séparés par des convenances sociale ? […] Puis ce bonheur si ardemment voulu, et qu’il est si naturel de chercher, peut-être le rencontrerait-elle enfin ! […] Au milieu de cette discussion secrète, Gustave arriva. […]”

« Elle sursaute. Elle a lu Gustave à la place de Vandenesse ! Elle sourit à relire le début du paragraphe : “Pascal a dit : Douter de Dieu, c’est y croire.” Pourra-t-elle échapper à Gustave ? Gustave pourrait-il lui échapper ? »

Il quitte Dieppe, il retourne à Paris. Une correspondance, détruite, s’installe entre eux. Il faut donc tout le talent de Pierre Perrin pour redonner vie et pensées à Virginie Binet, alors que Courbet lui a donné chair. Une belle chair, plantureuse, telle que le peintre les aime. Par exemple, concernant son tableau Vénus poursuivant Psyché de sa jalousie, dont Baudelaire dit que « Ce sont là deux gougnottes » Courbet gueule, dans son atelier, que « Le traitement de leur chair dépasse celui des Titien, Véronèse, Rubens, Corrège. Cela seul importe. »

Dans les lettres qu’elle reçoit, alors qu’ils ne vivent pas encore ensemble « Virginie voit bien que Gustave n’est pas droit. Il ne projette aucun engagement, parle encore moins de mariage. Gustave place son art au-dessus de tout lien. La peinture est son refrain, son étendard. Virginie a-t-elle tort de ne se poser aucune question sur son propre avenir ? » Ce que lui propose Gustave, c’est à prendre, ou à laisser. Aucun espace de négociation. Elle va prendre.

« Le 8 janvier 1843, ils se retrouvent dans un atelier qu’il vient de louer au 89, rue de la Harpe. La location de 280 francs l’an, loin de n’être rien pour lui, ne l’effraie pas. C’est la moitié d’un salaire annuel d’ouvrier. »

Virginie Binet s’est faite avec les livres, avec le désir plus ou moins conscient d’échapper à Dieppe, de fuir un destin qui lui paraît sans doute bien fade. Dentellière ? Quoi d’autre ?... Une partie de la suite de sa vie, une peu plus de dix ans, portera l’empreinte de son compagnonnage avec Gustave Courbet. Un compagnonnage qui lui apportera des joies, qu’elle paiera aussi au prix fort. Réticences de son père, parce qu’un modèle de peintre ne peut-être qu’une femme de petite vertu. Une lorette. Refus de Courbet de leur accorder, à elle et à son fils, un statut. Longs instants de solitude quand le peintre part, plusieurs mois durant souvent… Il met cependant en scène leur couple dans certains tableaux, dans des croquis. Désir d’immortaliser sa vie avec Virginie ? Simple commodité d’avoir un modèle sous la main ? »

« Au-delà de leur appétit physique sans faille, les croquis attestent une réciprocité dans le couple. Dans Les amants dans la campagne, sentiment du jeune âge, Paris, l’homme enlace sa compagne de si près qu’il lui renverse la tête. La main gantée lui tient le poignet. La toile révèle une aussi belle facture que celle du Titien, dans l’esprit romantique. » Cependant, la vie de Virginie est moins romantique que ce que donne à regarder Courbet dans ce tableau. « Le jour, elle frotte, elle brique et fait la soupe ; une blouse grise lui convient. Elle se pare en revanche pour faire comme lui quand elle court les rues, les boutiques. Elle ne se sent aucunement piégée ni malheureuse, sans pour autant rayonner de joie. »

En face d’elle, trois adversaires de taille. Les sœurs de Courbet

« Ses trois sœurs, Zoé, l’ainée, qui voyage et fait du préceptorat, Juliette, la plus jeune, qui pianote, et Zélie exigent l’exclusivité du peintre. Toutes trois rejettent la moindre prétendante qui leur ravirait Gustave. » Et Gustave « n’a aucune envie de faire entrer sa femme dans sa famille. »

La propriété, c’est le viol

Dans la galaxie Courbet, son ami ornanais Urbain Cuenot, Baudelaire, Champfleury, le philosophe Proudhon qu’il rencontre à Besançon et qui professera en 1864 que “L’anarchie est le plus haut degré de liberté et d’ordre auquel l’humanité puisse parvenir” !

Un soir, ainsi qu’elle le fait souvent, Virginie fait la lecture à Courbet. « Pour l’heure, » écrit Pierre Perrin, « le philosophe s’insurge contre la candidature d’une femme à la députation. Le 5 janvier, une Henriette a répondu à Proudhon : […] “ Notre mysticisme vous déplaît, ô saint Proudhon ! Encore un peu de temps et il naîtra, j’en suis sûre, une sainte Proudhonne. La sainte découvrira sans peine cette autre propriété qui a échappé à la courte vue de son patron […]. Sainte Proudhonne verra bien que l’amour, réglé par vous et devenu droit du plus fort, constitue la plus inique des propriétés, et sous l’empire de ses convictions, s’emparant de votre plus audacieuse formule, sainte Proudhonne démontrera clairement au monde que la propriété, c’est le viol.”

Virginie se régale de ce trait d’esprit qui est plus que ce qu’il parait-être. « Gustave a ri encore mais sans excès ni commentaire. »

D’année en année, de Salon en Salon, Courbet se fait un nom. « Virginie se moque bien d’être connue, personnellement. Seul Gustave lui importe. » Leurs étreintes sont de feu. Avec Émile il se montre un bon père. L’enfant est présent dans le tableau, Les cribleuses de blé, aux côtés de Zoé et de Juliette qui ont servi de modèle au peintre.

« La liseuse endormie, fusain sur papier de beau format, 0,47x0,30, signé et daté de 1849, atteste une tendresse durable dans le couple. Virginie semble moins assise qu’allongée sur son siège, que recouvre un drapé, sa belle tête ovale tournée sur l’oreille gauche, les yeux fermés. Le chignon n’est pas défait, ni le nœud autour du cou. Mais la robe est plus que dégrafée, des épaules jusque sous les seins, dont le droit apparaît en plénitude sous la gaze. La main gauche tient à peine le livre ouvert à cet endroit. […] Virginie est une toute jeune mère de quarante et un an. Son compagnon approche la trentaine. Leur vie commune dure depuis sept ans. Émile marche et parle depuis peu. La tendresse de Gustave reste ardente. Virginie paraît plus proche encore dans La Blonde endormie, 0,65x0,54 m, peint au printemps. Sans les boucles d’oreilles ni le livre ouvert, son beau profil éclaire le tableau. »

L’art accomplit les rêves et se moque du vécu journalier

Pierre Perrin souligne que « Baudelaire a raison de consigner que l’art qui accomplit les rêves se moque du vécu journalier. Mais que les hagiographes affublent le peintre d’une fidélité à toute épreuve à soi- même et aux siens… ? Ou a donc chu la fidélité de Gustave pour Virginie, pour Émile ? s'interroge-t-il.

Virginie a beaucoup supporté, – les absences interminables, dont celle de neuf mois pour peindre Un enterrement à Ornans, les beuveries, les autres femmes… Elle a beaucoup pardonné. La coupe de sa vie s’est remplie d’un liquide de plus en plus amer, ou d’une peinture de plus en plus sombre. Il est temps, décide-t-elle, de quitter Gustave. « Elle avise Champfleury revenu d’Ornans, lui, depuis bien avant la Toussaint. Elle lui remet en mains propres, entre deux larmes, les clefs de la rue Hautefeuille.

– Qu’il ne m’aime plus !... J’ai passé tous ses caprices ! Mais je me dois à Émile. Ce fantôme de père nous détruit, Jules. Je m’en vais, c’est terminé. Tu lui diras adieu pour moi. »